Herr Prof. Rühe, können Materialien tatsächlich „lebend“ sein?

Ein wichtiges Merkmal des Lebens ist, dass sich Pflanzen und Tiere an ihre Umwelt anpassen können. Geckos zum Beispiel bleiben nicht kleben, wenn sie am Boden laufen, sehr wohl aber an der Decke. Anpassung an die jeweiligen Umweltbedingungen ist die wichtigste Voraussetzung für das Überleben von Organismen. Im Grunde müsste es eigentlich in der Evolution heißen „survival of the most adapted“ und nicht „survival of the fittest“. Tatsächlich ist es möglich, solche lebensähnlichen adaptiven Systeme aus rein technischen Komponenten herzustellen. Dabei ist zu beachten, dass der Begriff der lebenden Materialien hier nicht im biologischen Sinne gemeint ist.

In welchem Sinn benutzen Sie bei den Materialien den Begriff „lebend“?

Wir sprechen von „Living Material Systems“, wenn man beim Betrachten keinen Unterschied zwischen einem lebenden und einem künstlichen System feststellen kann. Ein einziges „Wundermaterial“ kann das nicht leisten. Vielmehr müssen wir Materialsysteme einsetzen. An meinem Lehrstuhl nähern wir uns dem Thema von zwei Seiten. Zum einen entwickeln wir adaptive Systeme mit lebensähnlichen Eigenschaften. Zum anderen arbeiten wir ganz allgemein an Materialien für die Lebenswissenschaften. Da gibt es viele Schnittmengen.

Wie macht man Materialsysteme denn lebendig?

Für Materialien mit lebendigen oder lebensähnlichen Eigenschaften nutzen wir verschiedene Strategien. Der einfachste Fall ist der der Responsivität. Dabei reagieren die Systeme einfach nur auf einen Umweltreiz. Ein klassisches biologisches Beispiel ist der Kiefernzapfen. Ist es feucht, bleibt er geschlossen, damit die Samen nicht herausfallen. Bei niedriger Luftfeuchtigkeit aber öffnet sich der Zapfen, damit die Samen durch den Wind weggetragen werden können. Das Quellen und Trocknen ist ein sehr einfacher, aber wirkungsvoller physikalisch-chemischer Vorgang und ein gutes Beispiel für eine passive Reaktion auf einen Umweltreiz. Eine wichtige Frage für lebende Systeme ist auch die Energieversorgung. Wichtig ist, dass sie sich selbst mit Energie versorgen und diese gewissermaßen aus der Umgebung „ernten“.

Und was ist bei adaptiven Systemen anders?

Unter Adaptivität verstehen wir, dass sich ein System flexibel an seine Umwelt anpasst. Diese Anpassung kann darin bestehen, dass bei einer Kombination unterschiedlicher Umweltreize wie warm oder kalt, hell oder dunkel, feucht oder trocken unterschiedliche Zustände eingenommen werden. Zum Beispiel könnte sich ein System unter feuchten und kühlen Bedingungen schließen und unter feucht-heißen öffnen. Ein weiteres, wichtiges Kennzeichen für echte Adaptivität ist, dass die Veränderungen gewissermaßen in das System eingespeichert werden. Wenn ein System einmal hohem Druck ausgesetzt wird, „merkt es“ sich dies und kann permanent hohem Druck widerstehen. Dies kann man vielleicht einmal in der medizinischen Technik für die Entwicklung von Prothesen und Orthesen nutzen, die sich an den Patienten anpassen und so ein „one size fits all“ generieren.

Welche weiteren Anwendungsmöglichkeiten sehen Sie?

Ein mögliches Anwendungs-Gebiet für solche adaptiven Systeme ist die Soft-Robotik. Die Vision ist dabei unter anderem die Entwicklung von weichen Robotern für die Pflege oder Operationen. Anders als herkömmliche Industrieroboter sind diese nicht starr, damit sie Menschen nicht verletzen können. Beispielsweise wird am Wyss-Institut der Harvard-University an weichen, hydraulisch arbeitenden Roboterarmen gearbeitet, die sich wie Origami zusammenfalten und dabei starke Zugkräfte entwickeln. Ergänzt man diese Mechanik mit sensitiven „lebenden“ Oberflächen, dann werden sehr lebensechte Roboter denkbar. Ich bin davon überzeugt, dass es in einigen Jahren einfühlsame, weiche Systeme und Maschinen geben wird, bei denen man lebende kaum mehr von technischen Systemen unterscheiden kann.

Wäre das nicht technisch extrem kompliziert?

Es gibt verblüffend einfache Lösungen, die von der Biologie inspiriert sind. Wir arbeiten zum Beispiel an künstlichen Flimmerhärchen, den Cilien, wie sie etwa bei Pantoffeltierchen, in unserer Lunge oder auf der Haut von Fischen zu finden sind. Wir haben kleine Härchen aus Hydrogelen nachgebaut, die magnetische Partikel enthalten und sich im Magnetfeld bewegen lassen. Damit können wir auch Fremdkörper transportieren, so wie die Flimmerhärchen in der Lunge bei uns Menschen. Beispiele wie diese zeigen, wie einfach sich – zugegebenermaßen noch recht simple – lebensähnliche Eigenschaften realisieren lassen

Sie haben in den vergangenen Jahren noch weitere Hydrogel-Systeme entwickelt. Was hat es damit auf sich?

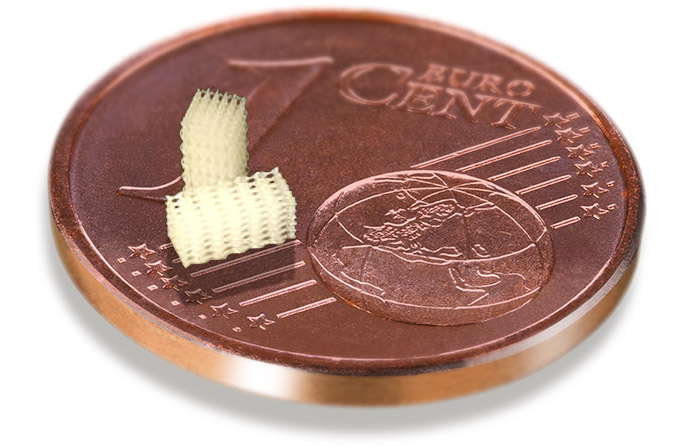

Bei Hydrogelen handelt es sich um vernetze Polymere, die im Kontakt mit Wasser quellen. In der Regel bestehen sie aus einzelnen Bausteinen, den Monomeren. Setzt man diese im Körper ein, besteht die Gefahr, dass einzelne Monomere, die nicht reagiert haben, in den Körper gelangen. Wir bauen die Hydrogele daher aus Polymervorstufen auf, die wir an Ort und Stelle über sogenannte C-H-Einschubreaktionen vernetzen. So vermeiden wir Kontaminationen mit Monomeren. Es ist uns gelungen, diese Hydrogele schnell und einfach zu synthetisieren und dabei verschiedene andere Moleküle zu integrieren, wodurch die Hydrogele unterschiedliche Eigenschaften erhalten und sich vielfältig nutzen lassen – im Biochip, in neuartigen Stents oder in einem Filter, der seltene Zellen aus dem Blut fischt.

Welche konkreten Anwendungen gibt es für solche Hydrogele?

Wir haben zum Beispiel ein Hydrogel entwickelt, das bei der Behandlung des Glaukoms, des Grünen Star, zum Einsatz kommen soll. Beim Glaukom ist der Augeninnendruck erhöht, wodurch der Sehnerv mit der Zeit geschädigt wird. Durch einen kleinen Schnitt in den Glaskörper können Ärzte Druck ablassen. Oftmals vernarbt diese Stelle dann aber. Trägt man das Hydrogel auf, verändern sich die Oberflächeneigenschaften. Dadurch wird verhindert, dass sich Zellen ansiedeln, die die Vernarbung fördern. Wir können unsere Hydrogele aber auch mit Molekülen ausstatten, die bestimmte Stoffe binden und so als Sensor dienen – etwa für DNA-Chips. Mit wenig Aufwand haben wir auf diese Weise zum Beispiel einen Sensor zur Typisierung des HPV-Virus hergestellt.

Arbeiten Sie mit Industriepartnern zusammen?

Ja, wir kooperieren mit Kliniken und Medizintechnik-Firmen und haben unsere Technologie schon mehrfach auslizenziert. Unter unseren Industriepartnern sind aktuell mehr als zehn Unternehmen – Global Player, innovative Mittelständler und kreative Start-ups. Das Gros unserer Partner sitzt in Deutschland. Wir haben aber auch langjährige Kooperationen mit Unternehmen in den USA und in Kanada.

Was ist aus Ihrer Sicht ein realistisches Ziel für die nächsten Jahre?

Letztlich sind unsere Hydrogele ähnlich responsiv wie lebende Systeme. Unser längerfristiges Ziel ist es, durch innovative Lösungen klassische statische Materialien in anpassungsfähige Materialsysteme zu verwandeln. Noch ist das viel Grundlagenforschung, aber woher sollen sonst die Materialien von übermorgen kommen?

Kontakt zum Wissenschaftler:

Prof. Dr. Jürgen Rühe

University of Freiburg – Imtek

Department of Microsystems Engineering

Laboratory for Chemistry and Physics of Interfaces

Georges-Koehler-Allee 103 / Rm 00 109

D-79110 Freiburg

E-Mail: ruehe@imtek.uni-freiburg.de

https://www.cpi.uni-freiburg.de/ruehe

Mehr zum Thema Engineered Living Materials

Engineered Living Materials: Das beste aus zwei Welten im Werkstoff kombiniert