Firmen im Artikel

Es ist ein Zeichen: Im Dezember 2017 hat die FDA eine umfangreiche Anleitung veröffentlicht, die beschreibt, wie Hersteller mit dem 3D-Druck im Bereich der Medizinprodukte verfahren sollten. In dieser „Guidance“ geht es um das Design, den Fertigungsprozess an sich und auch um die Tests an den Produkten. Jede Software, das Zusammenspiel der verschiedenen Programme, der Prozess, die Maße der Produkte, ihre Position im Bauraum, Reinigung und Sterilisation, die Kennzeichnung – die Liste der Punkte, die es zu beachten gilt, will gar nicht enden und liefert jede Menge Anhaltspunkte dafür, was vor der Zulassung eines Medizinproduktes mit 3D-gedruckten Bestandteilen schriftlich zu dokumentieren ist.

3D-Druck geht weiter über Prototyping hinaus

Wenn eine Behörde wie die FDA soweit ins Detail geht, zeigt das wohl eindeutig, dass die additiven Verfahren das Stadium der Forschung verlassen haben. Das heißt zwar noch lange nicht, dass sich alle Wünsche von Medizinern und alle Träume von Ingenieuren verwirklichen lassen. Aber es ist Zeit für eine kleine Bestandsaufnahme und einen Ausblick, was Patienten und Industrie in den kommenden Jahren erwarten könnte. Das geht über die klassischen Anwendungen im Bereich des Protypings deutlich hinaus.

„Der 3D-Druck bietet ein riesiges Potenzial für die Medizin.“ Das sagt zum Beispiel Guntmar Eisen, Gründer und Geschäftsführer der Emerging Implant Technologies GmbH (EIT) im baden-württembergischen Wurmlingen. Sein Unternehmen hat sich auf Wirbelsäulenimplantate aus Titan spezialisiert und nutzt ausschließlich das Selective Laser Melting (SLM) für die Fertigung. „Wir sind nicht die einzigen, die auf diese Weise Cages herstellen – aber wir sind die einzigen, die ausschließlich auf 3D-Druck setzen.“

Gedrucktes Implantat: nicht individuell, aber anpassbar

Offenbar mit Erfolg, denn laut Eisen wurden seit der Gründung 2014 über 15 000 Patienten mit EIT-Produkten versorgt, das Unternehmen verdoppelt dieses Jahr Umsatz und Stückzahlen. Die Wurmlinger haben bereits eine zweite Generation Implantate auf den Markt gebracht. Diese sind in der Höhe verstellbar, so dass

der Mediziner sie intraoperativ anpassen kann. „Auch solche Produkte gibt es prinzipiell schon, allerdings werden diese aufwendig gefräst, müssen speziell gehärtet und montiert werden und sind erheblich teurer als ein Standardimplantat.“ EIT hingegen hat „geschickt konstruiert“, so dass sich das Implantat mit der Möglichkeit einer Winkeleinstellung in einem Schritt additiv fertigen lässt. Die entsprechenden Ideen sind patentiert.

Diesen Produktansatz hat sich der Geschäftsführer aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen in diesem Branchensegment gezielt ausgesucht. Wie sich der Markt verändert hat und wo Lücken sind, hat er genau beobachtet – und EIT ist auch nicht das erste Unternehmen mit Produkten für die Wirbelsäulenchirurgie, an dessen Gründung Eisen mitwirkt. „Früher ging man davon aus, dass man mit dem Einsatz neuer Technologien automatisch höhere Marktpreise erzielen würde.“ Heute sänken generell die Preise. Weiterentwickelte Technik biete dann zwar neue Möglichkeiten, aus denen sich aber nicht immer eine Geschäftsidee entwickeln lasse, die sich auch rechnet.

Raue Oberflächen – eine willkommene Eigenschaft

Was sich mit dem 3D-Druck erreichen lässt, hat der Gründer mit seinem Partner daher genau abgewogen. Dabei sind manche Besonderheiten des 3D-Drucks von Vorteil, die andernorts zu Schwierigkeiten führen. Während sich Ingenieure in der Luft- und Raumfahrtindustrie Verfahrensschritte ausdenken, um additiv gefertigten Teilen eine glattere Oberfläche zu verschaffen, freut sich Eisen, dass seine Implantate rau aus dem Drucker kommen. „Wenn wir sie zusätzlich mit einer Säure behandeln, um durch das Ätzen auch auf Nanoebene mehr Rauigkeit zu erreichen, entsteht ein bioaktives Material, in das Knochenzellen sehr gut einwachsen.“ Das steigert die Fusionsrate zwischen Implantat und Knochen, führt zu einer guten Stabilität – und zu langfristigem Erfolg der Therapie.

Was seine Produkte ebenfalls attraktiv machen soll, ist ihr porös gestaltetes Innenleben, dessen Steifigkeit der von Knochen ähnlicher ist als man es bei soliden Titanimplantaten findet. „So etwas kann man nur im 3D-Druck herstellen“, sagt der Geschäftsführer – wobei die Produktionskosten „gleich oder sogar geringer als bei herkömmlichen Verfahren“ seien.

Prozessvalidierung ist Knackpunkt beim 3D-Druck

Betrachtet man das Beispiel EIT, scheint es beim Einsatz des 3D-Druckes weit und breit nur Vorteile zu geben. Ganz so einfach ist die Sache aber doch nicht. In Konstruktion und Fertigung steckt eine Menge Know-how. „Wir lassen unsere Produkte hauptsächlich in einer der größten Druckerfirmen in Belgien fertigen“, erläutert Eisen. Die entsprechenden Maschinen dort verarbeiten ausschließlich Medical Grade Titan. Werkstoffwechsel wären auf so einer Anlage zwar technisch möglich, finden praktisch aber nicht statt: Die Prozessvalidierung war laut Eisen „der größte Knackpunkt“ bei der Zulassung. „Beim 3D-Druck ist alles neu, da schauen auch die Notified Bodies genau hin, wollen alle möglichen Risiken erfassen und bedenken.“

EIT setzt aber nicht allein auf den Dienstleister. Gemeinsam mit einem anderen Unternehmen in Tuttlingen haben die Wurmlinger in einen SLM-Drucker investiert – weil das Wissen um den Prozess so anspruchsvoll sei, dass man diese Kompetenz auf jeden Fall im Unternehmen haben wollte, sagt Eisen.

FDA-Guidance für 3D-Druck lässt sich erfüllen

Die EIT-Produkte haben seit kurzem die Zulassung der FDA. „Die Vorgaben aus der Guidance sind sehr umfangreich“, bestätigt Eisen. Im Grunde aber fassten sie zusammen, was man bei der Entwicklung von Medizinprodukten, die im 3D-Druck gefertigt werden, ohnehin bedenken müsse. „Wir hatten Berater mit im Boot, die in täglichem Kontakt mit der FDA sind – und wenn die Qualitätssicherung auf hohem Niveau ist, lassen sich die Anforderungen aus der Guidance erfüllen.“

Technisch ließe sich mit dem 3D-Druck noch viel mehr machen, meint Eisen. Seine eigenen Pläne richten sich aber derzeit ausschließlich auf weitere Aktivitäten im Segment der Wirbelsäulenchirurgie. „Wir sind ein typisches Start-up und haben in dieser Richtung noch viel vor.“

Während sich EIT also in seiner Nische etabliert, sind andere Unternehmen gerade dabei, neue Nischen zu erschließen. Im bayrischen Taufkirchen arbeitet das Start-up Kumovis an einem 3D-Drucker, mit dem sich der Hochleistungskunststoff PEEK additiv verarbeiten lässt. Da dafür eine Düsentemperatur von etwa 400 °C erforderlich ist und das Material darüber hinaus Schwindungseffekte zeigt, lag der Gedanke, PEEK für die additive Fertigung zu verwenden, nicht am nächsten. Dass es für Medizinprodukte so interessant ist und dass der Markt bisher keine entsprechenden Geräte bietet, führte aber dazu, dass es sich eine Handvoll Absolventen des Lehrstuhls Medizintechnik der TU München zur Aufgabe gemacht hat, diese Lücke zu füllen.

3D-Druck mit PEEK – Probefertigung läuft schon

Im Oktober 2017 gründeten sie die Kumovis GmbH. „Einen ersten Prototypen unseres Gerätes haben wir der Industrie aber schon 2016 auf einer Tagung vorgestellt und sind damit sofort auf großes Interesse gestoßen“, sagt Kumovis-Geschäftsführerin Dr. Miriam Haerst. Inzwischen laufen Tests: Erste Teile, meist Implantate, werden nach Vorgaben von potenziellen Kunden zur Probe gefertigt.

Um später die Bedingungen für den Marktzugang zu erfüllen, wird es erforderlich sein, den Fertigungsprozess zu zertifizieren. Darauf haben sich die Taufkirchener eingestellt und Anforderungen an die Prozesszertifizierung bei der Geräteentwicklung berücksichtigt. „An Details und den genauen Abläufen der Zertifizierung arbeiten die Behörden gerade“, sagt Stefan Leonhardt, ebenfalls Geschäftsführer bei Kumovis. Die Technik entwickelt sich hier also parallel zu den regulatorischen Vorgaben, und es ist noch nicht ganz klar, ob beide zur gleichen Zeit die Ziellinie erreichen werden. Die Technik könnte schneller sein, heißt es seitens der Gründer – denen die Vorgaben der FDA-Guidance kein Kopfzerbrechen bereiten.

3D-Druck ist erst spannend, wenn anders konstruiert wird

Leonhardt rechnet aber damit, dass es wohl noch etwa zwei Jahre dauern wird, bis die ersten aus PEEK additiv gefertigten Implantate in Patienten eingesetzt werden. Die Taufkirchener sehen sich dabei in der Rolle des Geräteherstellers, der die „Technologie für eine neue Generation von Medizinprodukten“ zur Verfügung stellt und die Anwender bei der Prozessvalidierung unterstützt. „Wir wollen keine eigenen Produkte in Verkehr bringen“, sagt Leonhardt. Sein Wunsch wäre, dass die Hersteller die auf PEEK abgestimmten 3D-Drucker künftig nutzen, um neue Produkte zu entwickeln, mit denen sich die Möglichkeiten der additiven Fertigung ausschöpfen lassen – denn bisher würden vor allem Designs angefragt, die sehr eng an Produkte angelehnt sind, die bis dato konventionell gefertigt werden.

Anwendungsmöglichkeiten für die neue Generation von Implantaten gibt es laut Haerst unter anderem bei Gesichts- und Schädelverletzungen oder auch bei Tumoren – wo es also auf eine individuelle Gestaltung der Teile ankommt, diese aber nicht so stark belastet werden, wie es bei Hüftgelenkimplantaten der Fall ist. „Es ist davon auszugehen, dass die Kosten für solche Implantate im 3D-Druck geringer ausfallen als beim Fräsen“, sagt Haerst. Da im Kumovis-Drucker unter Reinraumbedingungen gefertigt wird und weniger Material als Abfall entsorgt werden müsse als beim Fräsen, würden Material- und Reinraumkosten im Vergleich zur herkömmlichen Fertigung sinken. Und auch bei den Personalkosten rechnet sie mit einer Kostenreduktion, da mancher Nacharbeitsschritt entfallen könne.

PEEK-Filamente für den 3D-Druck soll es bald geben

„PEEK im Medical Grade bieten allerdings wenige Hersteller an, Filamente, wie sie in unserem 3D-Drucker eingesetzt werden, sind am Markt noch nicht verfügbar“, erläutert Haerst. Das soll sich aber ändern, sobald der Drucker auf dem Markt sei. Der wird im Moment bei Kumovis am Beispiel von Testgeometrien optimiert, um künftig allen Anforderungen an Reproduzierbarkeit und Maßhaltigkeit zu genügen, die für die Zertifizierung auch im Dauerbetrieb erfüllt werden müssen.

Dass ihre Drucker eines Tages im Krankenhaus selbst eingesetzt werden, glauben Haerst und Leonhardt allerdings eher nicht. Dagegen sprechen die Voraussetzungen: Wird ein Tumorpatient behandelt, der ein individuelles Implantat benötigt, müssen zunächst seine Gewebeproben untersucht werden, vielleicht ist eine Nachoperation erforderlich – so dass es keinen wirklichen Vorteil bringen würde, das Implantat quasi während einer Operation zur Verfügung zu bekommen. Kleine Zweigstellen für den 3D-Druck, die ein Hersteller nahe relevanter Krankenhäuser unterhält, erschienen realistischer.

Gedruckte individuelle Modelle verbessern die OP-Planung

Abgesehen von standardisierten, aber anpassbaren Wirbelsäulen-Implantaten, wie sie EIT aus Titan anbietet, oder der Gelegenheit, aus PEEK individuelle Produkte zu gestalten, wird der 3D-Druck in der Medizin in größerem Umfang auch schon zu anderen Zwecken genutzt: Das belgische Unternehmen Materialise zum Beispiel betreibt als Dienstleister 185 3D-Drucker, auf denen nicht nur Implantate aus Metall, sondern auch individuelle Schnitt- und Bohrschablonen aus Kunststoff hergestellt werden. Diese braucht der Arzt, um ein Implantat in der für den Patienten optimalen Weise einzubringen. Darüber hinaus sind in der Medizin zunehmend dreidimensionale Modelle für die OP-Planung gefragt, um zum Beispiel eine komplexe Gefäßsituation genau studieren zu können. Das Datenmaterial dafür liefert ein bildgebendes Verfahren.

Angeboten wird diese Möglichkeit von Materialise seit 1992 – und die Akzeptanz dafür wächst auch in Deutschland. In den USA sei das Thema aber schon viel weiter gediehen, dort nutzten viele große Kliniken die Modelle, berichtet Martin Herzmann, der bei Materialise als Medical Manager für Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig ist. Die USA hätten allerdings ein anderes Gesundheits- und Abrechnungssystem – und in Japan gebe es für anatomische Modelle sogar schon eine eigene Abrechnungsziffer. „So weit sind wir in Deutschland definitiv nicht.“

Kompatible Software führt den Arzt schneller zum Modell

Einen Schritt, der bei Ärzten das Bewusstsein für diese Möglichkeit verbessern soll, hat Materialise kürzlich unternommen und seine Software zur Modellgenerierung kompatibel zu der PACS-Software gestaltet, die Siemens für die Verarbeitung von Daten aus bildgebenden Verfahren verwendet. „Das erleichtert für Mediziner den Weg zum Modell und senkt auch die Hemmschwelle für den Einsatz“, sagt Herzmann.

Mit den heute verfügbaren 3D-Druckern, die Kunststoffe und Metalle als Werkstoffe verarbeiten, ließen sich die beschriebenen Segmente gut abdecken. Wobei ein Drucker für PEEK laut Herzmann „auch für uns eine interessante Angelegenheit wäre“. Das spezielle Know-how von Materialise steckt aber nicht nur in dem Fertigungswissen, sondern vor allem in der Software, die zum einen für das Erstellen der Modelle und der Schablonen für die OP gebraucht wird, aber auch, um die optimale Position einzelner Bauteile auf der Bauplattform zu ermitteln.

Automatisierte Datenaufbereitung seit 2017

Für die Medizintechnik-Hersteller werde es laut Herzmann spannend, wenn Software in die Lage versetzt wird, Patientendaten massenhaft zu verarbeiten. „Wenn wir patientenindividuelle Schnittblöcke produzieren, fertigen wir diese Teile in Serie, obwohl sich jeder Schnittblock vom anderen unterscheidet. Die Basis dafür sind Datensätze, die einzeln angefasst und aufwendig aufbereitet werden müssten – es sei denn, Scripting Tools erledigen das automatisiert“, erläutert der Medical Manager. Solche gebe es seit 2017. „Damit können wir uns den wirtschaftlichen Anforderungen einer individualisierten Medizin nähern.“

Wenn die Implantate auf dem Weg zur personalisierten Medizin individueller werden, müsse sich allerdings auch der Arzt intensiver mit jeder anstehenden Operation beschäftigen – Standardverfahren eigneten sich dann immer weniger für eine optimale Versorgung. „Idealerweise“, sagt Herzmann, „läuft die Vorbereitung sogar gemeinsam mit einem Ingenieur oder 3D-Druck-Fachmann, der den Datensatz des Patienten bearbeitet, bei Bedarf verändert oder Elemente für das Implantat hinzufügt.“ Dann würden sich die Erfahrungen des Mediziners und die des Ingenieurs ergänzen.

In fünf Jahren hat jeder Betrieb mit 3D-Druck zu tun

Laut Herzmann wird sich im Bereich des 3D-Drucks in den kommenden fünf Jahren sehr viel ändern. „Bis dahin haben alle Medtech-Unternehmen mit dem Thema zu tun, es wird Standard und erweitert die klassischen Fertigungsverfahren – und wir unterhalten uns über realistische Erwartungen an diese Technik“, meint er. Er rechnet allerdings auch damit, dass es schon in etwa zehn Jahren viel weniger Unternehmen in der Branche geben werde – weniger wegen der Fertigungsverfahren als wegen regulatorischer Vorgaben.

„Mit der MDR werden die Anforderungen steigen: Individuelle Implantate gelten bisher als Sonderanfertigung und müssen nicht die gleichen Anforderungen erfüllen wie ein standardisiertes Medizinprodukt. Ab dem 26. Mai 2020 entscheidet das Fertigungsverfahren: Werden individuelle Teile in einem industriellen Prozess hergestellt, wird eine Prozessvalidierung ebenso gebraucht wie zum Beispiel klinische Studien.“ Da für Produkte, die bis zum 25. Mai 2020 auf den Markt kommen, aber noch die bestehenden Regeln gelten, rechnet Herzmann für die nächste Zeit mit Innovationen.

Dass die Technik sich schneller weiterentwickeln könnte als die regulatorischen Vorgaben, davon gehen auch EIT-Chef Eisen und Kumovis-Geschäftsführerin

Haerst aus. Und was bringt die Zukunft noch? Auf jeden Fall Chancen, die mit der rasanten Entwicklung der additiven Fertigungstechnologie einhergehen.

3D-Druck, FDA und MDR

Am 5.Dezember 2017 hat die US-amerikanische FDA eine Anleitung dazu veröffentlicht, wie Medizinproduktehersteller mit dem Thema 3D-Druck umgehen können. Eine Draft-Version der heutigen Guidance war bereits 2016 vorgestellt worden.

Dabei berücksichtigt die FDA in einem Abschnitt Entwicklung und Fertigung und in einem weiteren Fragen der Qualitätssicherung. Was für Point-of-Care-Produkte gegebenenfalls zu beachten ist, wird nicht beschrieben, und auch Fragen des Bioprintings – also der Verwendung von Zellen oder Geweben – bleiben außen vor.

Abgesehen davon sind die 28 Seiten des PDF-Dokuments mit zahlreichen Details gefüllt, von den möglichen Effekten, die die Umwandlung von Datenformaten hat, über die mögliche Wiederverwendung des Rohmaterials bis hin zur Entfernung von Materialresten, Messmöglichkeiten und der Kennzeichnung der Teile.

In der EU gelten für 3D-gedruckte Implantate bisher im Rahmen der MDD nicht die gleichen Vorgaben wie für Medizinprodukte, die in Serie hergestellt werden. Erstere gelten als Sonderanfertigungen, die meist im Auftrag eines Mediziners für einen speziellen Patienten angefertigt werden. Dafür muss keine Benannte Stelle einbezogen und kein Qualitätsmanagementsystem nachgewiesen werden. Auch die CE-Kennzeichnung entfällt. Allerdings muss belegt sein, um welchen Arzt und Patient es im konkreten Fall geht.

Mit der MDR sollen Produkte, die mit industriellen Verfahren – wie dem 3D-Druck – produziert werden, den gleichen Regelungen unterliegen wie alle anderen Medizinprodukte. Damit wären zum Beispiel eine Prozessvalidierung oder auch klinische Prüfung sowie das Erfüllen der UDI-Vorgaben für additive gefertigte Produkte erforderlich. Allerdings sei das auch für Fachleute noch Neuland, was ein Rechtsanwalt auf der Medtec Europe mit den Worten zusammenfasste: „Es gibt da noch viele Grauzonen.“

Heiße Sache: PEEK im 3D-Drucker

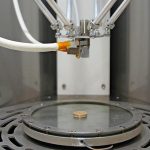

Für das 3D-Drucken eines Werkstoffes wie PEEK, der bei 400 °C verarbeitet wird, ist die Temperatur ein wichtiger Faktor. Um dieses Problem zu lösen, ist beim 3D-Drucker von Kumovis der gesamte Bauraum auf 200 °C temperiert: Ein heißer Luftstrom umgibt das Bauteil kontinuierlich.

Bei der Fertigung sollen die Anforderungen an einen Reinraum der Klasse 5 erfüllt werden. Der 3D-Drucker-Prototyp, der für die Pilotanwendungen derzeit eingesetzt wird, bietet die Möglichkeit, auf einer runden Plattform Teile bis zu einem Durchmesser von 200 mm und einer Höhe von 150 mm herzustellen.

Nach Angaben der Entwickler hängt die Baugeschwindigkeit zwar von der jeweiligen Geometrie ab, ist aber insgesamt vergleichbar mit der anderer im Markt üblicher Geräte.

Prüfkörper, die bei jedem Bauvorgang mit hergestellt werden, dienen der Qualitätssicherung. Bestimmte Parameter werden für den Druck eines Teils definiert und getrackt, um den künftigen Vorgaben für eine Prozessvalidierung zu entsprechen.

Kompatible Software für Modelle

Materialise als Anbieter von Lösungen für 3D-Druck in der Medizin und Siemens Healthineers bringen gemeinsam die Materialise-Software Mimics in Print in Krankenhäuser. Durch die

Kooperation der beiden Unternehmen könnten Radiologen über Syngo.via, die offene App-Plattform von Siemens Healthineers, künftig direkt auf die Materialise-Software Mimics in Print zugreifen, heißt es. Diese wurde speziell für den Druck anatomischer Modelle in Krankenhäusern entwickelt. Die Kooperation wurde auf der jährlichen Tagung der Radiological Society of North America (RSNA) 2017 bekanntgegeben.

„Wir sind überzeugt, dass der 3D-Druck die Medizinbranche revolutionieren wird“, sagt Brigitte de Vet, Vice President of Medical bei Materialise. „Indem wir mit anderen weltweit führenden Unternehmen aus der Gesundheitsindustrie wie Siemens Healthineers zusammenarbeiten, können wir nicht nur die Verfügbarkeit ausbauen, sondern auch zu einer gesünderen Welt beitragen.“

Durch die Integration von Mimics in Print auf der Syngo.via-Plattform wird die Software in bestehende Arbeitsabläufe in Krankenhäusern eingebunden. Dies soll einen sicheren und einfachen Zugang zu klinikinternen sowie Materialise-eigenen 3D-Druck-Services ermöglichen.

Zudem erleichtere die Kooperation die Integration des 3D-Drucks im klinischen Umfeld. Patient und Klinik profitierten von einer qualitativ hochwertigeren und kosteneffizienten Versorgung. Die patientenspezifischen Lösungen von Materialise sorgten dafür, dass jeder Patient eine individuelle maßgeschneiderte Versorgung erhalte.

„Indem wir 3D-Technologie in Syngo.via einbinden, unterstützen wir gemeinsam den kompletten Prozess von der Patientendiagnose bis hin zur Therapieplanung“, erläutert Valentin Ziebandt, Marketingleiter für die Syngo-Business-Line von Siemens Healthineers. Dies sei unter anderem ein wichtiger Schritt in Richtung maßgeschneiderter Versorgung und hochpräziser Medizin.