Statt mehr Technik bei einem Eingriff wünschen sich Ärzte die Integration verschiedener Funktionen, intelligente Bildgebung und Instrumente mit Sensoren. Prof. Dr. med. Fritz Uwe Niethard erläutert, warum.

Wie profitiert ein Orthopäde von der Technik im Operationssaal?

Einem Orthopäden steht heute eine Vielzahl von Systemen zur Verfügung, mit denen er Eingriffe an Wirbelsäule, Hüfte oder Knie ausführen kann. Diese Auswahl an Implantaten, Instrumentensets, Bildgebung und Zusatzeinrichtungen ermöglicht es zwar, das für den Patienten am besten geeignete System auszuwählen. Die Vielfalt kann aber auch zum Makel werden: Der Operationssaal droht, zum Apparatepark zu werden. Damit sind nicht nur immense Kosten verbunden. Für den Arzt ist es auch schwierig, alle nebeneinander bestehenden Systeme zu beherrschen.

Welche Verbesserungen würden Sie sich wünschen?

Die zahlreichen Einzellösungen mit allen damit verbundenen Problemen sind auf das forsche Vorangehen einzelner Industrieunternehmen zurückzuführen. Wir müssen aber in Zukunft dazu kommen, Schnittstellen zwischen technischen Hilfsmitteln zu standardisieren und ein einheitliches System zu nutzen. Das würde die Behandlung des Patienten verbessern, da der Arzt mit den gleichen Daten einen Eingriff planen, durchführen und auch Maßnahmen nach der Operation mit berücksichtigen kann. Eine solche Lösung entwickeln wir im Verbundprojekt OrthoMIT – und wir hoffen, dass sich eine Standardisierung auch im Markt durchsetzt.

Was wäre an einzelnen Komponenten optimierbar?

Es sollte möglich sein, alle Bilddaten, die vor und während eines Eingriffes gewonnen werden, in ein System einzuspeisen, das dann eine dreidimensionale Darstellung liefert. Wenn der Arzt diese Information hat, kann er sich an den Strukturen im Körper besser orientieren. Dafür gibt es allerdings bisher nur Einzellösungen, etwa für Operationen am Kopf oder am Becken, die mit dem Einsatz aufwendiger Apparate wie dem Computertomographen verknüpft sind. Dafür aber sind viele Operationssäle gar nicht ausgelegt. Was wir brauchen, ist vielmehr ein transportables, modular aufgebautes System, das solche Bilder liefert und auf den einfach verfügbaren Bildgebungsverfahren basiert.

Wie verändert die minimal invasive Chirurgie die Ansprüche an die technischen Hilfsmittel?

Eins vorweg: Minimal invasiv zu operieren heißt nicht nur, einen möglichst kleinen Schnitt zu machen, also durchs Schlüsselloch zu agieren. Es geht vielmehr darum, ein Behandlungsziel festzulegen und dieses auf möglichst effizientem Weg zu erreichen. Auch ein langer Schnitt kann sinnvoll sein, wenn dadurch beispielsweise bei einer Hüftoperation mehr Knochenmaterial erhalten bleibt. Bei Behandlungen an der Wirbelsäule, die den Patienten von Schmerzen befreien sollen, kann eine punktgenau ans Nervenende gesetzte Spritze die minimal invasive Lösung sein. Die Aufgabe der Technik ist es dann, dem Arzt das ausreichende Maß an Genauigkeit beim Spritzen zu ermöglichen.

Sind Sie mit der Genauigkeit zufrieden, die Bildgebung und Navigationssysteme heute ermöglichen?

Die beschriebene Genauigkeit für eine Spritze ist mit heutigen Verfahren noch nicht zu erreichen. Hier wäre ein Navigationssystem wünschenswert, das Daten verarbeitet, die vor der Operation mit der Computertomographie erhoben wurden. Eine Schablone, die nach so einer dreidimensionalen Darstellung erstellt wird, könnte mir als Arzt genau zeigen, wo ich mit meiner Spritze hinkommen muss.

Gibt es weitere Anforderungen an die Bilddarstellung im OP?

Bisher sieht der Arzt das Computertomogramm auf einem abgerundeten Bildschirm mit Röhrentechnologie – also leicht verzerrt. Ein Flat Panel Detector, der im Projekt OrthoMIT entsteht, könnte hier bessere Resultate liefern. Ein weiterer Aspekt ist die Darstellung des Patienten in Echtzeit, auch während der Operation: Denn gerade bei beweglichen Organen wie der Wirbelsäule ist das richtige Positionieren außerordentlich schwierig.

Welche Vorteile erwarten Sie von Sensoren im Instrument?

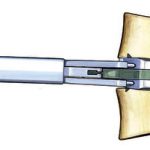

Sie können dem Arzt das Fingerspitzengefühl vermitteln, das verloren geht, wenn er mit einem langen Instrument arbeitet – beispielsweise beim Ausbohren von Knochenzement in einem Oberschenkelknochen. Wenn Sensoren eingesetzt werden, kann dieses taktile Empfinden sogar auf eine Maschine übertragen werden, die beim Bohren oder Fräsen zum Beispiel die festere Knochenrinde und das luftigere Mark unterscheidet. Mit solchen Sensoren sind auch miniaturisierte Roboter im OP sinnvoll, weil sie nicht mehr nur den vorher festgelegten Vorgaben folgen müssen. Ein wichtiger Einsatzbereich für Instrumente mit Sensor sind daneben Knieoperationen, deren Erfolg von der optimalen Bandspannung abhängt: Sind die Bänder zu stramm, hat der Patient Schmerzen und ist weniger beweglich. Sind sie zu locker, wird das Gelenk instabil.

Wie unterscheidet sich Ihrer Ansicht nach der heutige Operationssaal vom Operationssaal der Zukunft?

Einfache Operationssäle werden auch in Zukunft sehr stark den heutigen ähneln. Es wird aber mehr Zentren mit spezialisierter Ausstattung geben, die dann modular aufgebaut ist und Funktionen integriert. Für diese Anwendungen entwickeln wir die OrthoMIT-Plattform. Denn wenn die Bedeutung der Technik wächst, dann liegt der Fortschritt darin, dass diese Technik begreifbarer und handhabbarer wird. Was wir umgekehrt sicher nicht brauchen, sind noch mehr verschiedene Bildschirme im OP oder den CT im Nebenraum.

Welches neue technische Hilfsmittel – auch wenn es noch nicht erfunden ist – könnte bei einer Operation am Gelenk oder an der Wirbelsäule nützlich sein?

Wir erwarten viel und auch grundsätzliche Änderungen von der Biotechnologie, also von körperähnlicheren Implantaten. Aber bis deren Zeit gekommen ist, dauert es noch einige Jahre. Aus heutiger Sicht ist für mich kein einzelnes technisches Wundermittel denkbar. Wichtig ist aber, dass es gelingt, das Orchester aus den zahlreichen Instrumenten im Operationssaal zum Harmonieren zu bringen.

Dr. Birgit Oppermann birgit.oppermann@konradin.de

Unsere Whitepaper-Empfehlung

Lesen Sie, warum Medizintechnikunternehmen ihre Testprozesse für die Validierung von Software optimieren müssen und wie sie dabei die Erfahrung der Automobilbranche für sich nutzen können.

Teilen: