Herr Professor Thiel, was ist derzeit die größte Herausforderung für die Medizin?

Ergebnisse in Anwendungen umzusetzen, die dem Patienten tatsächlich zu Gute kommen. Das System der Gesundheitsversorgung ist heute noch nicht effektiv genug, um Krankheiten möglichst früh zu erkennen und entsprechend zu behandeln. Für die Zukunft könnte sich vieles verbessern, wenn wir es schaffen, die vielen Erkenntnisse, die inzwischen über verschiedene Krankheitszustände vorliegen, zusammenzuführen. Der entscheidende Schritt wird es dann sein, diese auch im medizinischen Alltag zu nutzen und in kurzer Zeit daraus die richtige Therapie abzuleiten. Daran arbeiten wir gerade – und künftig besonders intensiv im geplanten Wissenschaftshaus.

Welchen Beitrag können Ingenieure leisten, um hier voranzukommen?

Um die gesteckten Ziele zu erreichen, müssen wir das Wissen von Medizinern, Naturwissenschaftlern und Ingenieuren zusammenführen. Bis vor gut 130 Jahren war alles, was im menschlichen Körper passierte, für Menschen und auch für Ärzte eher rätselhaft. Gezielte Tierversuche, mit denen Robert Koch begonnen hat, haben riesige Fortschritte gebracht. Was wir auf diesem Wege lernen konnten, ist heute bekannt. Der nächste Schritt waren In-Vitro-Untersuchungen, die Momentaufnahmen von Blut, einzelnen Zellen oder Geweben ermöglichen. Was man daraus ableiten kann, ist heute ebenfalls ausgereizt. Wenn wir dennoch mehr in Erfahrung bringen wollen, brauchen wir Modelle, mit denen wir die Entwicklung von menschlichen Zellen, Geweben oder Organen beobachten können – in Form eines Lab-on-Chip. Und um das zu erreichen, brauchen wir den intensiven Kontakt mit Ingenieuren.

Charité und TU Berlin arbeiten schon eng zusammen. Welche Verbesserungen erhoffen Sie sich von der Arbeit in einem gemeinsamen Wissenschaftshaus?

Um zu den Modellen mit humanen Zellen zu kommen, reicht es nicht, wenn sich die Beteiligten – vielleicht einmal in der Woche – zu einem Termin verabreden. Alle Disziplinen müssen im kontinuierlichen Austausch sein, am besten im gleichen Labor, mit den Kollegen aus den anderen Fachgebieten am Schreibtisch gegenüber. Dann gibt es genug Diskussionen, um schnell voranzukommen, dann reden die Fachleute auch in der Kaffeepause miteinander und wir haben insgesamt ein Klima, in dem Innovationen gedeihen. Das ist es, was wir mit dem neuen Wissenschaftshaus erreichen wollen.

Die Bezeichnung „Der simulierte Mensch“ weist die Richtung der geplanten Arbeiten. Wo stehen die Medizin und die Technik heute auf diesem Gebiet?

Wir wissen inzwischen, dass menschliche Zellen in einer künstlichen Umgebung zu einem Gewebe heranwachsen können. Ein sehr erfolgreiches Beispiel aus diesem Gebiet ist die künstliche Haut, auch als Skin-on-a-chip bezeichnet. Hierzu sind die Arbeiten schon recht weit fortgeschritten, auch deshalb, weil Kosmetik-Unternehmen an solchen Testumgebungen großes Interesse haben. Für die Medizin lässt sich das Wissen aus solchen künstlichen Systemen ebenfalls nutzen: Es wird untersucht, wie ein Knochen heilt oder wie Tumorzellen wachsen und worauf sie reagieren. Für die Therapie sind diese Ansätze aber noch nicht nutzbar – auch wenn genau das sehr sinnvoll wäre.

Was ließe sich dann simulieren?

Mit einer Gewebeprobe eines Tumorpatienten könnten wir testen, welche Therapie in diesem konkreten Fall den größten Erfolg verspricht. Wenn wir genug Informationen aus zellbasierten Systemen haben, ist der nächste denkbare Schritt, diese Daten für eine Simulation im Computer zu nutzen. Mit Methoden des Machine Learning lassen sich daraus Schlussfolgerungen ableiten, zu denen wir mit der begrenzten Leistung des menschlichen Gehirns gar nicht kommen könnten.

Würde sich die Behandlung von Erkrankungen durch die Möglichkeiten der Simulation in großem Maße verändern?

Eine Therapie könnte viel gezielter erfolgen – und wir könnten neue Wirkstoffe schneller einsetzen. Vor kurzem zeigte sich zum Beispiel, dass ein neu entdecktes Molekül eine Heilung von Hautkrebs selbst im fortgeschrittenen Stadium ermöglicht. Das Molekül herzustellen, ist allerdings sehr teuer. Es entfaltet seine Wirkung auch nur bei etwa einem Drittel der Patienten und kann zu schweren Nebenwirkungen führen. Das bedeutet für die Therapie ein echtes Dilemma. Der Arzt will seinem Patienten natürlich die Chance zur Heilung bieten – aber wenn mehr als zwei Drittel der Behandelten gesundheitliche Schäden riskieren, ohne dass die Aussicht auf Besserung besteht, ist das kaum zu verantworten. Mit Modellen humaner Zellen ließe sich recht schnell testen, zu welcher Gruppe ein Patient gehört und ob das Molekül für ihn sinnvoll wäre.

Welche Rolle spielen Unternehmen in diesem Zweig der Forschung – und welche könnten sie übernehmen?

Das Beispiel der Hautmodelle zeigt, was denkbar wäre: Hier engagiert sich die Kosmetik-Industrie, auch finanziell, weil das Forschungsergebnis – nämlich die künstliche Haut, an der Inhaltsstoffe und deren Kombinationen getestet werden können – für die Unternehmen direkt interessant ist. Bei Modellen, die für medizinische Anwendungen geeignet wären, gibt es diese Unterstützung bisher nicht. Das liegt unter anderem daran, dass die Projekte bisher noch nicht weit genug gediehen sind, um für ein Unternehmen aus der Pharma- oder Medizintechnikindustrie interessant genug zu sein. Das Risiko einer Investition wäre sehr hoch.

Was müsste sich ändern, damit mehr Unternehmen einsteigen können?

Da der Nutzen der Modelle für die Patienten sehr hoch wäre, würde ich mir wünschen, dass die Forschung mehr Unterstützung von staatlicher Seite bekommt – damit wir Ergebnisse vorlegen können, die dann das Interesse der Unternehmen wecken. Der Bau des Wissenschaftshauses ist ein erfreulicher Schritt in diese Richtung.

Der Neubau in Berlin soll 2023 fertiggestellt werden. Gibt es bereits ähnliche Zentren, mit denen Sie auch international kooperieren könnten?

An Modellen mit menschlichen Zellen forschen eine Reihe von Gruppen, in Deutschland und natürlich auch in Berlin. Die begonnen Projekte werden von den Fachleuten im Wissenschaftshaus weitergeführt, sobald die Räumlichkeiten fertiggestellt sind. Ähnliche Ansätze wie wir verfolgen aber auch Wissenschaftler an einem Institut in den Niederlanden und an zwei Forschungseinrichtungen in den USA. Dort haben die Einrichtungen mehr finanzielle Möglichkeiten und kommen entsprechend schneller voran – was auch das Beispiel der Skin-on-a-chip zeigt. Mit diesen Gruppen tauschen wir uns auf wissenschaftlicher Ebene intensiv aus. Das ist keine Konkurrenz, sondern wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin.

In welchen Zeiträumen könnten die neuen Erkenntnisse realistischerweise Einzug halten in die Medizin?

Für eine Reihe von Projekten gehe ich davon aus, dass wir in fünf Jahren – wenn das Wissenschaftshaus an den Start geht – soweit sind, dass ein Einstieg der Industrie sinnvoll ist. Bei komplexeren Aufgaben, zum Beispiel der Simulation der Vorgänge, die mit der Blut-Hirn-Schranke zu tun haben, kann die Forschungsphase noch deutlich länger dauern. Hier müssen wir vielleicht noch zehn Jahre warten, bis es Studien gibt und ein Modell den Patienten Nutzen bringen kann.

Weitere Informationen

Mehr zum Berlin-Brandenburger Centrum für Regenerative Medizin, an dem Prof. Thiel mit seiner

Arbeitsgruppe forscht:

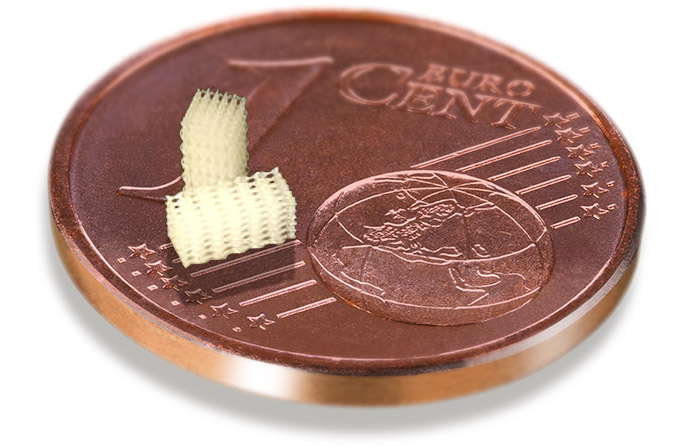

Organ-on-a-chip: Mit solchen künstlichen Modellen, in denen menschliche Zellen über mehrere Wochen wachsen, lassen sich Erkrankungszustände untersuchen und die Wirkungen von Medikamenten auf ein Individuum prüfen

Organ-on-a-chip: Mit solchen künstlichen Modellen, in denen menschliche Zellen über mehrere Wochen wachsen, lassen sich Erkrankungszustände untersuchen und die Wirkungen von Medikamenten auf ein Individuum prüfenBild: Charité/Peitz

Über das Wissenschaftshaus

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin und die Technische Universität Berlin bauen ihre bisherige Kooperation zu einer strategischen Partnerschaft aus: Sie entwickeln einen gemeinsamen Bio- und Medizintechnologie Campus an der Seestraße in Berlin-Wedding. Dort sollen Forschungsthemen aus Biotechnologie und Medizin miteinander verzahnt und Fragestellungen aus der Onkologie, Immunologie sowie Regenerativer Medizin erforscht werden.

Kernstück des Campus soll das neue Wissenschaftshaus „Der Simulierte Mensch“ sein. Dieses wurde im April 2018 vom Wissenschaftsrat zur Förderung in Höhe von 34 Mio. Euro empfohlen, anteilig finanziert durch den Bund und das Land Berlin im Rahmen des Programms für Forschungsbauten an Hochschulen (Art. 91b GG).

In dem Gebäude werden Mediziner mit Naturwissenschaftlern und Ingenieuren verschiedener Fachbereiche Seite an Seite daran arbeiten, humane Modellsysteme zu entwickeln. Diese sollen mithilfe neuer Technologien wie der Kultivierung von Geweben auf Chip-Systemen oder Methoden des 3-D-Biodruckens die Gegebenheiten im menschlichen Körper simulieren. Charité und TU Berlin wollen damit gemeinsam dazu beitragen, dass sich neue Diagnose- und Therapie-Strategien etablieren. Diese könnten auch an die Stelle von zahlreichen Tierexperimenten treten.

Laut Steffen Krach, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung Berlin, ist „die gemeinsame Initiative von TU Berlin und Charité wegweisend für die Weiterentwicklung unseres Wissenschafts- und Gesundheitsstandorts.“ Prof. Dr. Christian Thomsen, Präsident der TU Berlin, betont, dass sich zukunftsweisende Forschungsansätze nicht an institutionellen Grenzen orientieren, sondern an den Schnittstellen von Disziplinen erarbeitet werden. „So bedarf es in der modernen Bio- und Medizintechnologie in jedem Schritt des Forschungsprozesses der engen Zusammenarbeit von Medizinern, Naturwissenschaftlern und Ingenieuren.“