Hybrid-OP | Mit der richtigen Strategie und dem Wissen der Nutzer rechnet sich eine Hybrid-OP, sagt Prof. Dr. med. Clemens Bulitta. Was sich in diesen Hightechsälen tut, beeinflusst die Anforderungen an die gesamte Branche.

Dr. Birgit Oppermannbirgit.oppermann@konradin.de

Herr Professor Bulitta, was gehört alles in einen Hybrid-OP und welche Vorteile kann diese Ausstattung bringen?

In Hybrid-OPs sind auch Möglichkeiten der High-End-Bildgebung vorhanden. So können zum Beispiel Hochrisikopatienten mit einer Aortenstenose, die eine offene Herzoperation nicht überstehen würden, minimal-invasiv behandelt werden, da sich die relevanten Strukturen visualisieren lassen. Wir können ihnen also eine Behandlungsoption bieten, die es ohne Hybrid-OPs nicht gäbe. Und wir können eine permanente Qualitätskontrolle während eines Eingriffes erreichen: Wir sehen, ob bei einem Aneurysma im Gehirn die Clips ideal platziert sind oder ob ein Implantat richtig sitzt. Was zugleich bedeutet, dass sich Fehler und damit eine eventuell erneute Operation vermeiden lassen. In manchen Fällen führen die Daten aus der Bildgebung sogar dazu, dass die chirurgische Strategie verändert wird, um ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Wie aktuell ist das Thema?

Aus meiner Sicht ist das Potenzial für Hybrid-OPs noch nicht ausgeschöpft. Die Anfänge lagen im Kardio-Bereich, dafür wurden die Operationsräume mit Angiographiegeräten ausgestattet. Die Vorteile der Bildgebung lassen sich aber auch für andere medizinische Fachbereiche nutzen, beispielsweise die Unfall- oder Wirbelsäulenchirurgie. So gesehen ist ‚Hybrid-OP‘ in gewisser Weise ein unscharfer Begriff: Die Bildgebung kann nicht nur mit einem Angiographiegerät erfolgen, sondern auch mit einem mobilen C-Bogen oder einem MRT oder CT. Das hängt letztlich davon ab, für welche Anwendungen der Saal genutzt werden soll. Derzeit haben wir bei 2000 Krankenhäusern in Deutschland etwa 200 Hybrid-OPs. Aber ich halte mittelfristig einen Zuwachs um den Faktor zwei oder drei für sinnvoll und auch nicht unrealistisch.

Wer richtet derzeit solche Säle ein?

Die Zeiten, in denen es diese nur in Uni-Kliniken gab, sind vorbei. Auch kleinere und mittlere Krankenhäuser haben inzwischen investiert, und an mancher Stelle werden vielleicht weitere Säle entsprechend ausgestattet.

Was muss erfüllt sein, um im Betrieb eine optimale und wirtschaftliche Auslastung zu erreichen?

Die Betreiber müssen im Vorfeld ihre Strategie festlegen und die Ausstattung entsprechend wählen. Wie viele Patienten kommen für eine Behandlung in diesem Umfeld in Frage? Welche Anforderungen stellen die Mediziner – auch aus verschiedenen Fachbereichen? Welche Technik wird gebraucht? Eine Lösung wird dann zu finden sein, auch wenn es nicht ohne Kompromisse geht.

Was ist Ihren Erfahrungen nach der Worst-Case, der sich in solchen Projekten eingestellt hat?

Ein mit teuren Geräten ausgestatteter OP-Saal, der im Grunde nichts anderes ist als ein Hightech-Spielplatz, den keiner richtig nutzt. Glücklicherweise ist so etwas eher selten. Dennoch sehe ich bei vielen Hybrid-OPs, für die schon eine sinnvolle Strategie festgelegt wurde und in denen auch die Ausstattung passt, noch Optimierungspotenzial. Wir müssen uns ja das Ziel setzen, die vorhandene Technik möglichst effizient zu nutzen und auch so, dass die Qualität zunimmt und der Patient so viel wie möglich von der Technik profitiert. Und das geht nur, wenn alle, die in diesem Umfeld arbeiten, auch alle Funktionen der Technik kennen und nutzen können. Da bietet sich der Vergleich mit dem eigenen Smartphone oder der Office-Software an: Was diese bieten, kann man erst ausschöpfen, wenn man in Schulungen die für die eigene Nutzung wichtigen Funktionen kennenlernt. Das Budget für solche Maßnahmen ist wohl manchmal zu knapp bemessen. Aber daran kann man ja arbeiten. Es wird sogar diskutiert, ob ein eigenes Berufsbild, der Hybrid-OP-Techniker, sinnvoll sein könnte.

Wo sehen Sie die größten Probleme bei der Planung und Nutzung der OPs?

Gerade in kleineren Häusern sind viele Fachgebiete betroffen – die Mediziner verschiedener Richtungen, die hier arbeiten sollen, die Haus- und Gebäudetechnik, die Medizintechnik. Alle haben Anforderungen und Wünsche, alle bringen Einschränkungen mit, manche Ziele sind auch nicht miteinander zu vereinbaren. Gerade für kleinere Häuser kann es interessant sein, das Projekt in die Hände eines Dienstleisters zu legen. Das kann ein Gerätehersteller sein, der vielleicht sogar Services für den späteren Betrieb des Saales bietet. Natürlich ist das mit nicht unerheblichen Kosten verbunden. Aber wenn diese Ausgabe dazu beiträgt, dass die Investition in die Technik sich lohnt und das Krankenhaus an dieser Stelle Geld verdient, ist die Entscheidung richtig.

Wo gibt es eventuell Handlungsbedarf bei technischen Geräten, die in solchen Sälen genutzt werden?

Bei der Gebrauchstauglichkeit sehe ich noch viel Verbesserungspotenzial. Auch die Kombination verschiedener Geräte, also die Schnittstellenproblematik, lässt Raum für bessere Ideen. Und für die Zukunft werden neue technische Lösungen gefragt sein: Als Beispiel sei die Augmented Reality genannt. Ich denke da an die Möglichkeit, diagnostische Aufnahmen in das Endoskop-Bild einzublenden. Und im Bereich der Navigationssysteme und der computerassistierten Chirurgie sind wir auch längst noch nicht am Ende.

Betreffen die Entwicklungen im Hybrid-OP vor allem die Großgeräte?

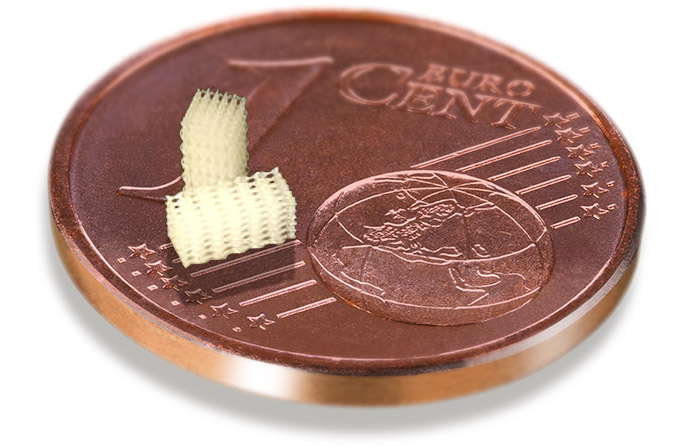

Nein, das geht die ganze Branche etwas an. Der Einsatz der Bildgebung im OP hat eine Spirale der Entwicklung in Gang gesetzt. Aus dem, was die Ärzte jetzt sehen, ergeben sich neue Anforderungen an Implantate. Diese könnten zum Beispiel Informationen liefern, die die Platzierung erleichtern. Wenn man weiter denkt, kommt man zu Fragen der Automatisierung von Prozessen. Und das wiederum wird die Anforderungen an die Bildgebung verändern. Ich denke, da wird sich eine Menge tun, was nicht nur die Großgeräte betrifft.

Was ist Ihrer Ansicht nach die wichtigste Aufgabe, vor der die Hersteller von Medizingeräten heute stehen?

Sie müssen den Nutzen ihrer Innovationen nachweisen können, im Sinne des Health Technology Assessment. Das gelingt am besten, wenn sich die Entwickler mit echten Problemen befassen, mit denen die Ärzte gerade kämpfen. Ein schönes Beispiel dafür ist ein Masterprogramm an der Johns Hopkins Universität in den USA: Dort müssen die Studierenden mit einem Arzt in die Klinik, um ein Problem zu besprechen und dieses auch technisch lösen – und zwar so, dass der Arzt einfach damit umgehen kann. Das fördert echte Innovationen und erleichtert Ausgründungen. Die Aufgabe für die Hersteller lautet also, problemorientiertes Entwickeln, den Nachweis des Nutzens und die Gebrauchstauglichkeit des fertigen Produkts zusammenzuführen.

Unsere Whitepaper-Empfehlung

Teilen: