Herr Dr. Stebani, was bringt Medizinproduktehersteller dazu, sich bei Ihnen nach geeigneten Polymeren umzusehen?

Wenn sich Hersteller von Medizinprodukten an uns wenden, geht es oft darum, dass ein bisher verwendeter Werkstoff in absehbarer Zeit nicht mehr verfügbar ist und eine Alternative gebraucht wird. Gesucht wird dann eine in mehrfacher Hinsicht sichere Lösung. Diese soll allen Anforderungen der regulierten Branche entsprechen und, ganz wichtig, für einen längeren Zeitraum verlässlich verfügbar sein – selbst wenn die abgenommenen Mengen überschaubar sind.

Funktioniert das nur über ein eigens für diese Aufgabe entwickeltes Polymer?

An dieser Stelle sind wir nicht automatisch an dem Punkt, dass ein Spezialwerkstoff entwickelt werden muss. Zunächst können wir das Unternehmen zu denkbaren Werkstoffen beraten und uns bei verschiedenen großen Anbietern erkundigen, Anforderungen abgleichen und bei Bedarf Verarbeitungstests durchführen. Wenn das nicht zum Erfolgt führt und der Werkstoff besondere Eigenschaften haben soll, können wir entsprechende Polymere entwickeln – auf der Basis vorhandener Werkstoffe oder von Grund auf neu. Diese Art Anfragen sind bisher nicht die häufigsten gewesen. Ich gehe aber davon aus, dass sich das in Zukunft ändern wird.

Wie kommt es, dass einmal ausgewählte Materialien des öfteren nicht mehr verfügbar sind?

Bisher war es üblich, sich aus dem Angebot großer Hersteller den Werkstoff auszusuchen, der am besten zum Anforderungsprofil passte. Für die großen Hersteller sind aber vor allem solche Materialien wirtschaftlich interessant, die in großen Mengen gebraucht werden. Verpackungsmaterialien sind das beste Beispiel dafür. Und immer kürzer werdende Produktzyklen führen in vielen Industrien dazu, dass häufiger wechselnde Materialien gefragt sind. Das führt zu mehr Veränderungen im Katalog. Diese Tendenz ist aber ungefähr das Gegenteil dessen, was in der Medizintechnik gilt: einer regulierten Branche mit Vorschriften für Werkstoffe und meist geringeren Absatzmengen, die überdurchschnittlich lange verfügbar sein sollen, auch über zehn Jahre hinaus. Der Beweggrund dafür ist klar: Materialwechsel an einem zertifizierten Produkt verursachen einen immensen Aufwand. Für den Materialanbieter sind kleine Mengen über lange Zeiträume aber wirtschaftlich kaum darstellbar. Und so kommt es inzwischen öfter vor, dass sich ein Medizinproduktehersteller aufgrund einer Materialabkündigung neu orientieren muss.

Welche Vorteile bietet da ein eigens entwickelter Werkstoff?

Ein Werkstoff, der im Produkt oder in einem Bauteil genau definierte Anforderungen erfüllen soll, lässt sich natürlich auf diese hin zuschneiden. Damit kann sich der Hersteller des Produktes vom Wettbewerb abheben, da nur er mit diesem Material arbeitet. Er hat alle Rechte daran, es wird exklusiv für ihn hergestellt, er kann mit uns vereinbaren, für welchen Zeitraum der Werkstoff verfügbar sein soll. Man muss aber abwägen, ob die Vorteile, die das eigene Material im Produkt bringt, den Aufwand und die Kosten für die Entwicklung rechtfertigen. Es kann durchaus sinnvoll sein, ein bekanntes Material als Basis zu nehmen und dieses durch Additive an die eigenen Vorgaben anzupassen. Beide Vorgehensweisen haben wir bei Polymaterials schon umgesetzt.

Ein eigenes Material für sein Produkt. Ist das ein Gedanke, mit dem sich ein KMU beschäftigen kann?

Eine extrem aufwendige Entwicklung für sehr spezielle Anforderungen ist sicher nichts, was sich für ein kleineres Unternehmen lohnt. Einen eigenen Werkstoff zu verwenden, ist aber auch für Mittelständler durchaus möglich und verursacht meist weniger Kosten, als man vielleicht erwarten würde.

Medical Grade Plastics – VDI-Richtlinie 2017 liegt seit Juli 2019 als Weißdruck vor

Welche Werkstoffeigenschaften sind Ihrer Erfahrung nach aktuell in der Medizintechnik besonders gefragt?

Derzeit beschäftigen sich viele Hersteller mit Fragen der Nachhaltigkeit. Das macht sich auch in den Anfragen an uns bemerkbar. Da die Hersteller in der Medizintechnik mechanisch recycelte Materialien aufgrund der regulatorischen Vorgaben in vielen Anwendungen nur unter Schwierigkeiten einsetzen können, sind biobasierte Werkstoffe sehr interessant. Solche ‚virgin materials‘ wie beispielsweise Polylactid bringen gute Eigenschaften mit und lassen sich mit Blend-Partnern und Additiven an individuelle Anforderungen anpassen, entsprechen den Vorgaben für Medical Grade Plastics. Unter geeigneten Bedingungen lassen sich sich zum Beispiel auch im Spritzguss verarbeiten.

Welche Bedingungen wären für biobasierte Werkstoffe geeignet?

Nehmen wir ein Beispiel: Manchen biobasierten Werkstoffen bekommt es nicht so gut, wenn sie länger in einem Heißkanalwerkzeug verweilen müssen. Da gilt es, für schnellere Abkühlung zu sorgen. Das umzusetzen, ist möglich. Es ist nur ungewohnt, weil man dieses Verhalten von Materialien mit petrochemischem Ursprung nicht kennt. Man muss den Verarbeitungsprozess also insgesamt betrachten und – wo erforderlich – variieren.

Algenöl für eine Fußheber-Orthese mit kleinem Carbon Footprint

Bei welchen Wünschen muss selbst ein Materialentwickler passen?

Wenn ein Hersteller ein biobasiertes Material sucht, das transparent ist wie Polycarbonat und wärmeformbeständig bei 130 °C sein soll, kommen wir zum Beispiel mit Polylactid tatsächlich an Grenzen. Wobei die Temperatur nicht einmal das Problem ist. Für Gehäuse gibt es schon Lösungen, die auch bei hohen Temperaturen stabil sind – aber eben nicht transparent. Auch da sprechen wir übrigens von Werkstoffen oder Compounds, die von den Kosten her auch für kleine und mittlere Unternehmen im Bereich des Machbaren liegen.

(Bild: OlPhoto/stock.adobe.com)

Zur Nachhaltigkeit gehört die Idee des Recyclings. Wie sieht es damit aus, wenn man keinen Standardwerkstoff benutzt?

Eine direkte Wiederverwendung für Medizinprodukte ist bisher, wie gesagt, sehr problematisch. Grundsätzlich aber lassen sich auch Sonderwerkstoffe den etablierten Wertstoffströmen zuführen – sofern man nicht von kontaminierten Produkten spricht. Man muss aber auch sagen, dass das Verbrennen von Produkten weniger kritisch zu sehen ist, wenn diese aus biobasierten Werkstoffen hergestellt wurden. Das CO2 aus der Verbrennung war ja schon in der Atmosphäre vorhanden. Aber lassen Sie uns auch ein anderes Szenario erwähnen: Wenn der Hersteller seine Medizinprodukte nach Gebrauch zurückführen will und kann und das Material noch einmal verwenden möchte, lassen sich auch biobasierte Polymere so entwickeln, dass man sie mehrfach einschmelzen und wieder in Form bringen kann.

Derzeit heiß diskutiert werden fluorhaltige Polymere, kurz PFAS. Wie stehen die Chancen für alternative Materialien?

Wir haben solche Projekte bereits bearbeitet und die PFAS-Komponente fluorfrei ersetzt. Man muss aber im Einzelfall schon zu Beginn schauen, welche Eigenschaften das alternative Polymer im Einzelnen haben muss. Es gibt sicher Anwendungen, aus denen man PFAS nicht wird herausdesignen können. Und es gibt andere Fälle, in denen das zwar möglich ist, aber mit erhöhtem Aufwand und häufiger Rücksprache zwischen Auftraggeber und Entwickler. Das kann ein Konzern stemmen, ein einzelnes kleines Unternehmen eher nicht. Sich mit mehreren Unternehmen zu einem Konsortium zusammenzuschließen und ein gemeinsames Projekt zu starten, könnte hier aber eine Lösung sein. Das Ergebnis wäre dann ein fluorfreier Werkstoff, der allen Beteiligten im Konsortium nach Abschluss der Entwicklung für eine bestimmte Anwendung zum Beispiel in der Medizintechnik zur Verfügung steht. Das Prinzip des Konsortiums lässt sich aber natürlich auch unabhängig von der PFAS-Thematik anwenden.

Wie groß ist die Vielfalt möglicher individuell entwickelter Polymere – wenn die Rechte am Polymer dann beim Auftraggeber liegen?

Wir setzen unsere Polymere gemäß den festgelegten Anforderungen aus verschiedenen Bausteinen, die dem Werkstoff unterschiedliche Eigenschaften verleihen, zusammen – wir bezeichnen das auch als unser ‚Molekül-Lego‘. Die Rechte am Werkstoff als Ganzes, der für die angestrebte Anwendung entwickelt wurde, hat nach Abschluss des Projektes der Auftraggeber exklusiv für sich. Die Rechte an den einzelnen Bausteinen hingegen erwirbt er nicht, so dass weiterhin eine große Anzahl individueller Werkstoffe entstehen kann.

Wie schätzen Sie die weiteren Perspektiven für Materialien für die Kunststoffverarbeitung ein?

Wir sehen den Trend der so genannten mass customization auch bei den Kunststoff-Compounds. Auftraggeber haben immer individuellere Anforderungen. Über die Rolle der klassischen chemischen Industrie unter diesen Rahmenbedingungen habe ich schon gesprochen. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Aspekt: Auch die Auftraggeber sind es noch gar nicht gewohnt, sich viel stärker in eine Materialentwicklung einzubringen als bisher – Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und dann die Vorteile zu nutzen. Gerade die Medizintechnik finde ich dafür aber ein sehr spannendes Anwendungsfeld, denn mit individuellen Werkstoffen geht auch hier sehr viel mehr als mit Polyethylen oder Polypropylen.

Weitere Informationen

Die Polymaterials AG hat sich seit ihrer Gründung 1999 auf die Entwicklung neuer Kunststoff-Compounds und molekular neuer Polymere spezialisiert.

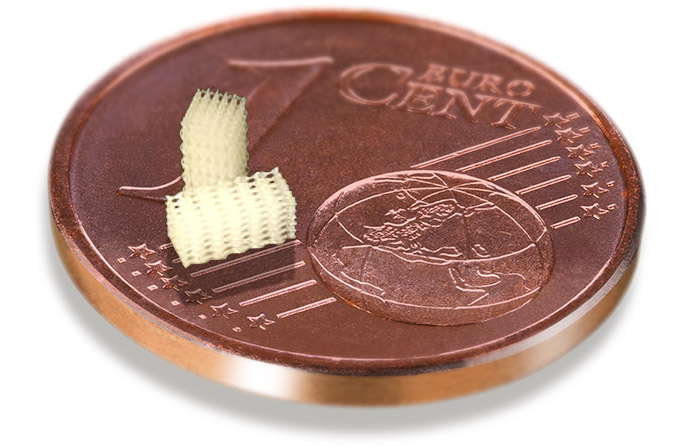

Die Fachleute entwickeln maßgeschneiderte Materialien und stellen diese in Versuchsmengen bis in den 100-Tonnen-Maßstab zur Verfügung. Aktuelle Themen, für die sich Auftraggeber aus verschiedenen Branchen interessieren, sind Werkstoffe für den 3D-Druck, der PFAS-Ersatz und Biopolymere.