Der 3D-Druck ist mittlerweile weit verbreitet. In der Regel beschränken sich die Verfahren jedoch auf Materialien, die beispielsweise durch Erhitzen verflüssigt und nach dem Druck fest werden. Soll das fertige Produkt flüssige Anteile beinhalten, werden diese üblicherweise im Nachhinein hinzugefügt. Das ist aufwendig und kostspielig. „Die Zukunft liegt in komplexeren Methoden, die mehrere Produktionsschritte vereinen“, sagt Prof. Dr. Wolfgang Binder vom Institut für Chemie der Martin-Luther Universtität Halle-Wittenberg (MLU). „Wir haben deswegen nach einer Möglichkeit gesucht, Flüssigkeiten direkt beim Druck in das Material einzubauen.“

Gängiger 3D-Druck plus Tintenstrahldruckverfahren

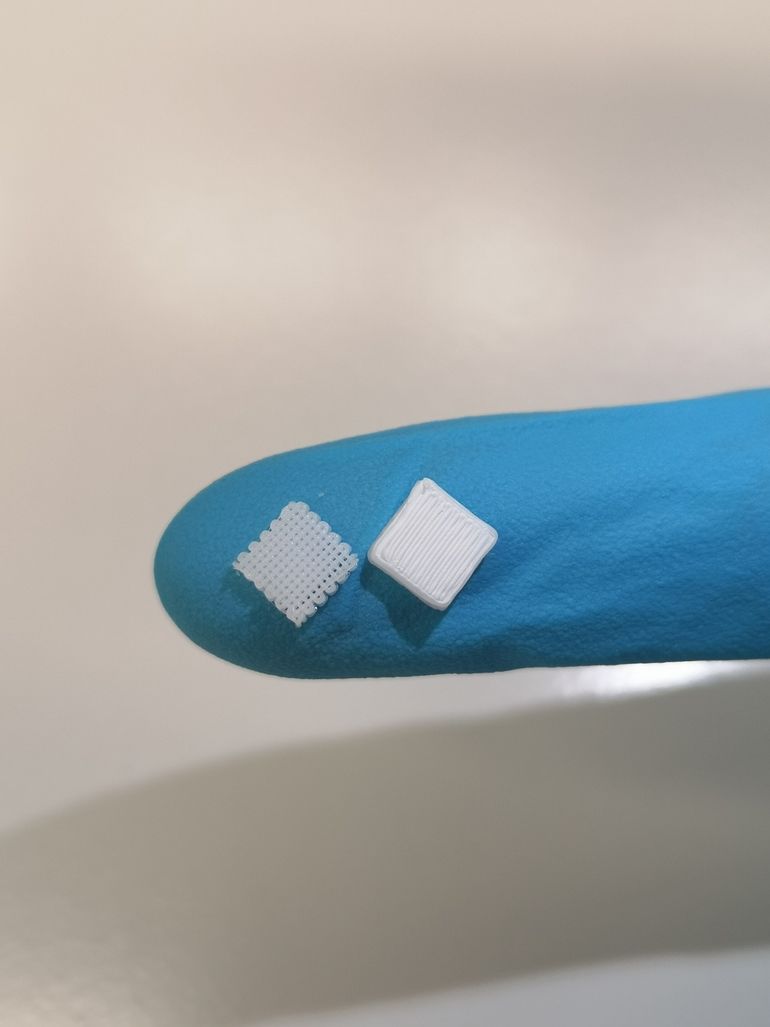

Dafür kombinierten Binder und sein Mitarbeiter Harald Rupp gängige 3-D-Druck-Verfahren mit klassischen Druckmethoden, wie sie in Tinten- oder Laserdruckern genutzt werden: Dabei werden an der gewünschten Stelle tröpfchenweise Flüssigkeiten hinzugefügt. So lassen sich diese direkt und gezielt in ein Material integrieren.

Die Chemiker konnten an zwei Beispielen zeigen, dass ihr Verfahren funktioniert: Zum einen bauten sie einen flüssigen Wirkstoff in ein biologisch abbaubares Material ein. „Wir konnten nachweisen, dass der Wirkstoff durch das Verfahren nicht beeinflusst wurde und aktiv geblieben ist“, so Binder. In der Pharmazie werden solche Materialien als Wirkstoffdepots genutzt, die sich im Körper langsam abbauen. Sie können beispielsweise nach Operationen genutzt werden, um Entzündungen zu verhindern. Mit dem neuen Verfahren könnte ihre Herstellung erleichtert werden.

Schaden wird sichtbar, wenn leuchten Flüssigkeit austritt

Zum anderen integrierten die Wissenschaftler eine leuchtende Flüssigkeit in ein Kunststoffmaterial. Wird das Material beschädigt, tritt sie aus und zeigt so Schäden an. „Man könnte so etwas in einen kleinen Teil eines Produktes eindrucken, der besonders stark belastet wird“, so Binder. Beispielsweise in stark beanspruchte Stellen von Autos oder Flugzeugteilen. Bisher lassen sich Schäden in Kunststoffmaterialien laut Binder nur schwer erkennen – anders als in Metallen, wo Mikrorisse durch Röntgen sichtbar gemacht werden können. Der neue Ansatz könnte somit für zusätzliche Sicherheit sorgen.

Neues 3D-Druck-Kombiverfahren: noch nicht industriereif

Das Kombiverfahren sei zudem für viele weitere Anwendungsgebiete denkbar, so der Chemiker. Das Team plant, demnächst Batterieteile mit der Methode zu drucken. „Größere Stückzahlen lassen sich mit unserm Aufbau im Labor nicht herstellen“, stellt Binder klar. Für den Industriemaßstab müsse das Verfahren außerhalb der Universität weiterentwickelt werden.

Kontakt zu den Forschern:

Prof. Dr. Wolfgang H. Binder

Technische und Makromolekulare Chemie / MLU

E-Mail: wolfgang.binder@chemie.uni-halle.de

www.macrochem.uni-halle.de/

Weitere Informationen:

Die Forschung wurde durch das Leistungszentrum „System- und Biotechnologie“, die Deutsche Forschungsgemeinschaft und im Rahmen des „Horizon 2020“-Programms durch die EU unterstützt.