Wer des Öfteren im Fernsehen Sport schaut, kennt die Szenen. Ein Fußball- oder Handballspieler geht zu Boden, der Arzt eilt aufs Spielfeld. Wenig später dann die Stimme des Sprechers aus dem Off: Knie verletzt, Kreuzbandriss, Meniskus kaputt. Eine Hiobsbotschaft, weil ein Spieler damit meist für längere Zeit ausfällt.

Die Knie: Das sind besonders stark beanspruchte Gelenke. Sie müssen bei jedem Schritt das Gewicht des Körpers abfedern. Sie werden gedreht, gestaucht und gedehnt. Wenn man so will, sind Knie Hochleistungsscharniere. Obwohl sie – eigentlich – gar kein richtigen Gelenke sind, zumindest, wenn man sie mit dem Hüftgelenk vergleicht. Da ruht der kugelige Oberschenkelkopf sicher in der Gelenkpfanne des Beckens. Klare Sache. Beim Knie aber stoßen Ober- und Unterschenkel beinahe frei beweglich aufeinander – denn nur so sind Drehbewegungen in viele verschiedene Richtungen möglich. Die Bänder verleihen der ganzen Konstruktion Halt. Und als Dämpfer liegen der Meniskus und der Knorpel dazwischen, die die Stöße beim Laufen abfangen.

Nicht immer hält ein Knie dieser Dauerbelastung ein ganzes Leben lang ohne Probleme Stand, nämlich dann nicht, wenn die dämpfenden Elemente verschleißen. Viele Betroffene haben dann starke Schmerzen.

Abhilfe können Knieprothesen schaffen. Allein in Deutschland erhalten jedes Jahr rund 190 000 Menschen ein künstliches Knie oder eine künstliche Hüfte. Angesichts der großen Zahl an Eingriffen, könnte man glauben, dass das ein Routineeingriff ist. Doch so komplex wie die Konstruktion des Knies ist, so anspruchsvoll ist das Einsetzen einer Knieprothese. Hier spiele die Erfahrung des Arztes eine große Rolle, sagt Prof. Michael Morlock, Direktor des Instituts für Biomechanik an der TU Hamburg. „Das Knie ist auch heute noch das Gelenk, bei dem es sehr auf die Fähigkeiten des Arztes ankommt, ob der Eingriff ein Erfolg wird oder nicht.“

Künstliches Kniegelenk erfüllt nicht immer die Erwartungen

So zeigen Studien, dass etwa 20 % aller Patienten mit ihrer Knieprothese unzufrieden sind. Denn Prothesen erfüllen nicht immer die Erwartungen und können im Laufe der Zeit durchaus versagen. Forscher vom Rothman Institute an der Thomas Jefferson University in Philadelphia haben genauer untersucht, welche die Ursachen für das Versagen sind:

- In 40 %aller Fälle lockerte sich das Implantat.

- In rund 27 % gab es Infektionen.

- In anderen Fällen war die Prothese instabil oder gebrochen.

Und bei Prothesen, die schon nach wenigen Monaten versagen, sind Infektionen die Hauptursache für den Ausfall. Zum Vergleich: Mit dem weniger komplexen Hüftgelenk sind fast alle, rund 95 % aller Patienten, zufrieden. Auch versagt es seltener. Eine Kugel in der Pfanne ist eben etwas anderes als ein Kniegelenk, das in allen Richtungen geschmeidig rollen und gleiten soll und bei dem die Bänder perfekt gespannt sein müssen.

Das künstliche Kniegelenk – ein Dreiergespann

Eine Knieprothese besteht in der Regel aus drei Komponenten:

- einer Gleitfläche, die mit einem Metallanker am Oberschenkel fixiert wird,

- einem Metallanker, der in den Unterschenkel eingeschlagen wird, und schließlich

- einem Dämpfungselement, das auf dem Metallanker am Unterschenkel sitzt.

Auf dem Dämpfungselement, das heute meist aus dem Kunststoff Polyethylen besteht, kann der Oberschenkel hin und her gleiten. Damit alles passt, wird das Knie vor der Operation mit bildgebenden Verfahren vermessen. Nach diesem Bild wird die Größe der benötigten Prothese bestimmt.

Während des Eingriffs werden die Enden des Ober- und Unterschenkelknochens derart zugesägt, dass der Metallanker beim Einschlagen mit dem Hammer gut sitzt. Michael Morlock und seine Mitarbeiter verfolgen gleich mehrere Ansätze, um die Prothesenkonstruktion haltbarer zu machen und zu verhindern, dass sich die Metallanker mit der Zeit lösen – dem Hauptgrund für das Versagen. So werden die Metallteile in manchen Fällen mit Zement im Knochen fixiert, in anderen direkt in den Knochen eingeschlagen.

Damit der Anker Halt hat

„Verwendet man Zement, ist es wichtig, dass vorher das Knocheninnere von Knochenmark, Eiweißen und Fetten gereinigt wird, damit der Zement ausreichend tief in die Knochenstruktur eindringen kann“, sagt Morlock. In der Regel wird das Knocheninnere heute mit einem Wasserstrahl gespült. Die Hamburger versuchen, dieses Verfahren zu verbessern, um die Eindringtiefe des Wasserstrahls und anschließend des Zements zu optimieren.

Arbeitet man hingegen ohne Zement, ist es wichtig, dass der Knochen schnell in die Implantatoberfläche einwächst und die Implantate fest umschließt. „Das dauert mindestens sechs Wochen. Bei der Operation muss man deshalb gewährleisten, dass der Metallanker bis dahin von allein sicher hält – wir nennen das Primärstabilität.“ Um für Primärstabilität zu sorgen, bohrt man heute Löcher vor, die etwas enger als der Anker sind. Dann schlägt man ein.

Erfahrene Ärzte haben ein gutes Gefühl, wie stark sie mit dem Hammer schlagen müssen. Doch dieses manuelle Schlagen ist dem Ingenieur Morlock ein Graus, weil die mechanische Belastung überhaupt nicht messbar sei. „Wir arbeiten deshalb an einem elektromagnetischen Hammer, einem Impaktor, der das Implantat exakt dosiert einschlägt – weder zu stark noch zu schwach.“

In den USA seien erste Geräte schon im Einsatz, auch in Kombination mit Robotern. Und noch etwas ließe sich mit einem Roboter künftig vielleicht besser erledigen, sagt er: „Mit einem Spannungsmessgerät könnte die Maschine überprüfen, ob die Bänder und Weichteile, die anschließend das Knie stützen sollen, die richtige Spannung haben.“

Die Qualität der OPs steigern

Ob sich Knieprothesen-OPs durch den Einsatz von Robotern tatsächlich verbessern lassen, lasse sich derzeit noch nicht bestätigen, weil es noch an aussagekräftigen Studien mangele, entgegnet Thomas Tischer, Professor für Prävention am Bewegungsapparat am Universitätsklinikum Rostock. „Die sichere Messung der richtigen Bandspannung mit automatisch arbeitenden Tensiometern aber kann ich mir für die Zukunft sehr gut vorstellen.“

Knieprothesen-OPs können also noch verbessert werden. So sieht es auch Thomas Tischer. Ein Schritt in die richtige Richtung war für ihn die Schaffung von Endoprothesezentren in Deutschland durch das Endocert-Verfahren zum Oktober 2012. „Seidem dürfen nur noch an solchen Kliniken Endoprothesen implantiert werden, die pro Jahr eine Mindestfallzahl an Eingriffen durchführen.“ Denn eines liege auf der Hand: Gerade für komplexe Knie-Operationen sei Erfahrung essenziell.

Künstliches Kniegelenk soll auch für den Sport taugen

Daneben kommt es für Thomas Tischer heute vor allem auf die Langlebigkeit von Implantaten an – insbesondere für Menschen, die körperlich noch sehr aktiv sind. „Jüngere Menschen sind reger und belasten das Knie stärker. Insofern haben sie auch höhere Ansprüche an die Haltbarkeit.“ Er engagiert sich als Incoming Präsident in der Gesellschaft für Orthopädisch-Traumatologische Sportmedizin, die sich dafür einsetzt, dass Prothesen fit für den Sport und stärkere Belastungen gemacht werden. Mountain-Biking, Jogging – alles soll künftig möglich sein. „Knieprothesen werden nach ISO-Standard getestet, der sich jedoch auf nur fünf Millionen Schritte beschränkt“, sagt er. „Bedenkt man, dass Menschen täglich 10 000 Schritte tun sollten, um gesund zu bleiben. Dann sind das gerade einmal 500 Tage. Für ältere Menschen mag das vertretbar sein, nicht aber für junge aktive Menschen.“

Kleine Partikel, große Probleme

Nicht nur die Lockerung des Implantats macht Probleme, sondern auch der Abrieb. Dabei entstehen kleine Partikel, die zu Entzündungen führen können. Zwar wurde das Polyethylen der Dämpfungselemente optimiert, indem man heute Polymere einsetzt, die stärker miteinander vernetzen und dadurch haltbarer sind. Dennoch gibt es Abrieb. Gerade auch an der Metallkomponente des Oberschenkels.

Seit geraumer Zeit experimentiert man daher mit glatten und abriebfesten keramischen Werkstoffen. Keramiken aber sind teuer und vertragen Zugkräfte schlecht, die im Knie auftreten. „Der aktuelle Trend sind deshalb Komponenten mit mehrlagigen Beschichtungen – etwa keramischen Oberflächen, die kaum Abrieb aufweisen und darunter liegenden Schichten, die das Abplatzen verhindern und Spannungen aufnehmen“, sagt Thomas Tischer.

Der Schlüssel zum Erfolg: die Oberfläche

Überhaupt seien Oberflächen der Weg, um Prothesen noch strapazierfähiger zu machen. Das sagt Eva Eisenbarth, Professorin für Biomaterialien an der Fachhochschule Südwestfalen. „Inzwischen arbeitet die Industrie sogar an Gradienten-Werkstoffen, bei denen das Metall von Innen nach Außen seine Eigenschaft verändert – innen eher metallisch, nach außen hin durch Zugabe chemischer Elemente wie etwa Sauerstoff eher keramisch“, sagt die Forscherin.

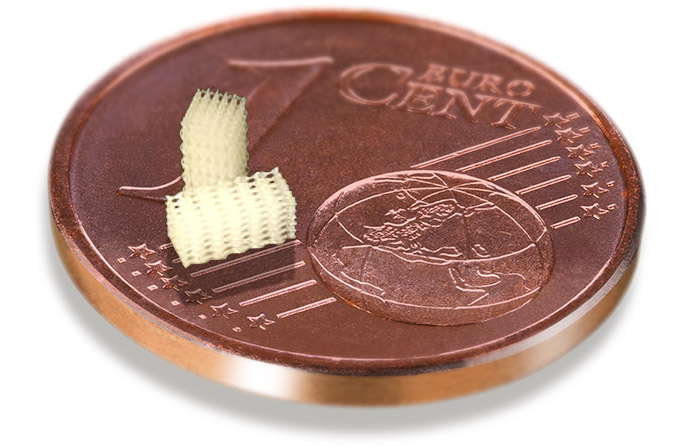

Ihre Spezialität ist die Veränderung der Oberflächeneigenschaften von Prothesen. „Wir sprechen von Biomaterialien, weil diese ja mit dem Körper in Verbindung stehen.“ Es sei möglich, die Oberfläche chemisch zu verändern – etwa mit Wachstumsfaktoren, die die Wundheilung beschleunigen und die Zellen zur Knochenbildung anregen. Auch Antibiotika ließen sich einbauen. Ferner gebe es Ansätze, die Struktur der Oberfläche zu verändern. Etwa durch Nanostrukturen, die dem Knochen ähneln und so das Zusammenwachsen erleichtern.

„Viele dieser Ansätze gibt es schon. Im Grunde befinden wir uns in einer Phase, in der man Bekanntes nutzt und es gezielt für den Praxiseinsatz verändert.“ Zudem habe die Industrie auch die Beschränkungen neuer Entwicklungen erkannt. Hochvernetztes Polyethylen zum Beispiel sei zwar haltbarer, dennoch gebe es Abrieb. Und im Falle der hochvernetzten Polyethylen-Moleküle würden verstärkt Radikale frei, die dazu führen können, dass sich der Knochen abbaut. Ihre Arbeit bestehe daher vor allem darin, zusammen mit der Industrie Verträglichkeitsprüfungen durchzuführen – beispielsweise an lebenden Zellen im Labor. „Wir prüfen sowohl etablierte Prothesenmaterialien als auch neue Entwicklungen daraufhin, ob sie biokompatibel sind.“

Ein klarer Trend zur besseren Prothese

Damit trägt Eva Eisenbarth dazu bei, die Prothesen künftig noch besser zu machen. Und Michael Morlock von der TU Hamburg, betont bei aller Kritik, dass die Qualität der Prothesen und auch der Operationen heute bereits sehr hoch sei. „Wenn wir heute feststellen, dass 20 Prozent der Prothesen versagen, dann heißt das natürlich, dass es hier teils um Prothesen geht, die vor rund 15 Jahren implantiert worden sind. Moderne Prothesen sind deutlich besser.“ Für die Zukunft dürfe man also ganz klar eines erwarten: Die Zahl der Revisionen, der Operationen, bei denen die Prothese repariert oder ausgetauscht werden muss, wird sinken. Und dieser Trend zeichne sich bereits heute ab.

Medizinische Tagung zu Fragen der Endoprothetik:

12. Endoprothetikkongress Berlin, 14. bis 16. Februar, Berlin

Weitere Informationen zum Thema Endoprothesen

Weitere Informationen über Tissue Engineering und Knorpelersatz

Mehr über die Medizintechnik Branche und Möglichkeiten für das Medizintechnik Studium

Medizintechnik – Arbeiten an der Schnittstelle zwischen Ärzten und Ingenieuren