Kunststoffe aller Art sind durchlässig für verschiedene Gase. Um diesen Werkstoff dichter zu machen, tragen Ingenieure an der Bochumer Universität mithilfe von Plasmen hauchdünne Glas-Schichten auf die Oberflächen auf. Das Verfahren könnte auch für Medizinprodukte interessant sein.

Jeder Kunststoff ist durchlässig für Gase, die in beide Richtungen durch das Material treten können. „Deswegen verliert Wasser in PET-Flaschen seine Kohlensäure, und Lebensmittel kippen um, verändern also zum Beispiel ihren Geschmack“, sagt Prof. Dr. Peter Awakowicz vom Lehrstuhl Allgemeine Elektrotechnik und Plasmatechnik der Ruhr-Universität Bochum. Doch arbeitet er mit seinem Team an Verfahren, mit denen man die Oberflächen mit Schutzschichten überziehen kann, die die Eigenschaften der Kunststoffschicht verändern. Damit wären Plastikverpackungen hundertmal dichter, als sie es heute sind. Lebensmittel wären somit länger haltbar und besser geschützt vor Substanzen, die aus dem Kunststoff austreten.

„Manchmal hört man Leute sagen ‚Das schmeckt nach Plastik‘, und das ist auch so“, erzählt Awakowicz. „Es gibt keinen Kunststoff, aus dem nicht irgendwelche Inhaltsstoffe entweichen. Mit unserer Beschichtung können wir die Menge dieser Substanzen auf ein Prozent der Menge reduzieren, die normalerweise austritt.“

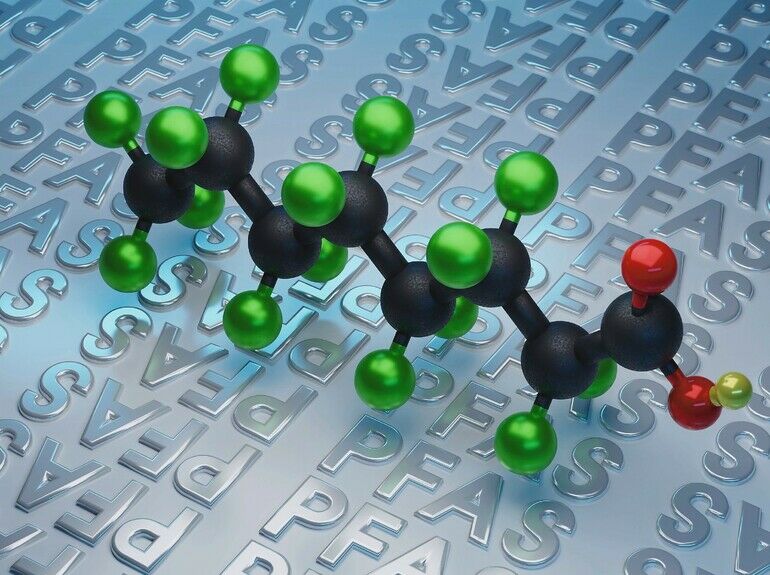

Sein Team erforscht, wie man es technisch am besten schafft, ein beliebig geformtes Objekt aus einem bestimmten Kunststoff mithilfe eines Plasmas zu beschichten. Dafür nutzen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Verfahren plasma enhanced chemical vapour deposition, kurz PECVD. Hierfür wird die Substanz Hexamethyldisiloxan verdampft, mit Sauerstoff vermischt und im Plasma zerlegt. Das Plasma liefert die für den Prozess notwendige Energie, und im Prozess scheidet sich dann Siliziumdioxid – also Glas – auf dem Kunststoff ab.

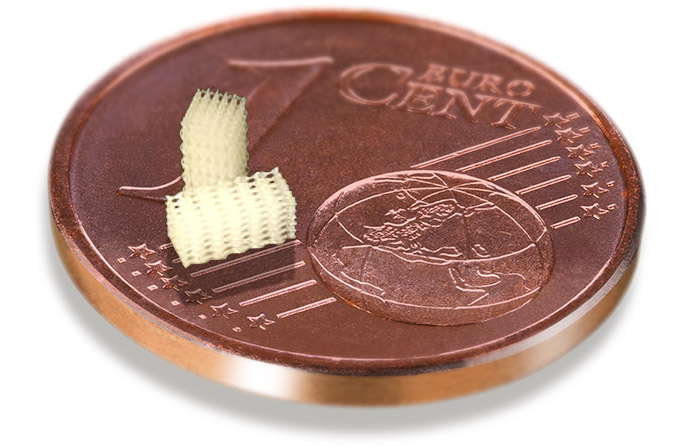

Die Barriereschicht, die die RUB-Gruppe auf diese Weise auf den Kunststoff aufträgt, ist gerade einmal 50 nm dick, und das ist durchaus erwünscht: Dickere Schichten würden reißen und, soweit es die Plastikflaschen betrifft, auch den Recyclingprozess stören.

Die Forscher bringen die Schicht aber nicht direkt auf den Kunststoff auf, sondern beginnen mit einem Schutzfilm. Denn Versuche haben ergeben, dass der Sauerstoff, der im Plasmaprozess verwendet wird, die Kunststoffoberfläche angreift – und auf einer solcherart zerstörten Schicht wird „keine Barriereschicht halten, egal, wie toll sie sonst ist“, weiß Peter Awakowicz.

Um der Ursache für diese Zerstörung auf den Grund zu gehen, nutzte die RUB-Gruppe gemeinsam mit Kollegen aus Paderborn einen Trick. Sie brachten die Barriereschicht auf eine besonders einheitliche Testschicht auf, eine „selbstorganisierende Monoschicht“, kurz SAM genannt für self-assembled monolayer. „Das sind Moleküle, die sich auf einer aktivierten Oberfläche aufstellen wie Zinnsoldaten“, erklärt Awakowicz. Dadurch entsteht eine extrem gleichmäßige Schicht. Normale Kunststoffoberflächen sind im Vergleich dazu längst nicht so aufgeräumt; daher lässt sich bei ihnen nicht quantifizieren, wie viel Zerstörung der PECVD-Prozess anrichtet. In der SAM-Schicht hingegen fällt jedes bisschen Unordnung sofort auf. Auf diesem Weg zeigte das Team aus Bochum und Paderborn, dass der Beschichtungsprozess Oberflächen oxidiert und dadurch die obersten Atomlagen zerstört.

Um das zu verhindern, tragen die RUB-Ingenieure nun zunächst eine sauerstofffreie Schutzschicht auf den Kunststoff auf, die dann die sauerstoffhaltige Barriereschicht trägt. „Früher haben wir geglaubt, dass wir mit der Schutzschicht einen Klebstoff auf den Kunststoff auftragen, einen Haftvermittler“, erzählt Peter Awakowicz. „Aber das stimmt nicht.“ Denn die aufwachsende Barriereschicht wandelt die darunterliegende Schutzschicht um: Durch Oxidation erhält diese ähnliche Eigenschaften wie die Barriereschicht, macht den Kunststoff also zusätzlich dichter – und das Verfahren damit für die industrielle Nutzung noch interessanter.

Trotz dieser Erkenntnisse kann man allerdings verschiedene Gegenstände nicht einfach auf die gleiche Art mit Plasmen beschichten. Viele Parameter beeinflussen das Resultat, zum Beispiel die Plasmadichte, der Sauerstoffgehalt oder die Intensität des Ionenbeschusses. Die Plasmaparameter wirken sich darauf aus, wie dicht, hart und dehnbar die Barriereschicht am Ende ist. Unterschiedliche Kunststoffe wie PET, Polypropylen oder Polycarbonat erfordern unterschiedliche Plasmaeigenschaften, und auch die Form des Gegenstandes spielt eine Rolle.

Um die richtigen Einstellungen für ein neues Objekt zu finden, startet das Bochumer Forscherteam mit Werten, die für andere Gegenstände bereits zu guten Ergebnissen geführt haben, und analysiert dann die resultierende Schicht. Dafür ist ein eigens entwickeltes Testverfahren erforderlich, da eventuell in der Schicht übrigbleibende Öffnungen so klein sind, dass sie selbst unter dem Elektronenmikroskop ohne Tricks nicht zu erkennen wären. Die Untersuchungen zeigten, dass auch in der Barriereschicht noch Löcher mit Durchmessern im Nano- bis Mikrometerbereich auftreten, die die Barriere durchlässig machen. Je weniger es sind und je kleiner ihre Durchmesser ausfallen, desto besser ist demnach der Prozess gelaufen.

Auch Dehntoleranz und die Durchlässigkeit der Schicht für verschiedene Gase werden überprüft, um besser zu verstehen, wie die Plasmaeigenschaften das Ergebnis des Beschichtungsprozesses beeinflussen. „Es gibt unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten für die Plasmaparameter. Aber je mehr Erfahrung wir gewinnen, desto schneller geht es natürlich“, sagt Awakowicz. In Zukunft sollen die optimalen Parameter für ein zu beschichtendes Objekt möglichst schnell zu finden sein. Je nach Gegenstand kann das zurzeit zwischen zwei Tagen und einem Jahr in Anspruch nehmen.

Für PET-Flaschen hat Awakowiczs Team den Prozess gemeinsam mit Industriepartnern schon sehr weit optimiert, und das Forschungskonsortium besitzt eine eigene Beschichtungsanlage. Bislang gibt es weltweit nur einen einzigen kommerziellen Hersteller für solche Geräte, denn noch hat sich die Technik nicht durchgesetzt. Nur vereinzelte Produkte kommen zurzeit in beschichteten Verpackungen auf den Markt. PET-Flaschen werden nach wie vor ohne Barriereschicht gefertigt. In ein bis zwei Jahren, schätzt Peter Awakowicz, könnte sich das aber ändern – wenn das neue Verfahren industrietauglich sein wird.

Abgesehen von der Lebensmittelbranche sind aber auch andere Anwendungen denkbar, wie der Teamleiter betont. An der Beschichtung mit dem quarzähnlichen SiOx werde beispielsweise auch bei den aus Kunststoff hergestellten Vorratsbeuteln für künstliche Nieren geforscht. „Auch in diesem Fall ist die quarzähnliche Inertheit ein wichtiges Argument“, so Awakowicz. Sein Fazit zum Verfahren: „Es passt auch hier perfekt.“

Dr. Julia Weiler Ruhr-Universität Bochum

Unsere Whitepaper-Empfehlung

Teilen: