Noch leistet die Technik nicht alles, was Mediziner sich im OP-Umfeld wünschen: Was auf dem Weg zu kooperativen Assistenzsystemen zu tun ist und was genau das Ziel ist, erläutert Prof. Hubertus Feußner vom Klinikum rechts der Isar.

Herr Prof. Feußner, was soll ein mitdenkendes OP-System eines Tages leisten?

Am einfachsten lässt sich unsere Vision von technischer Unterstützung im Operationssaal durch den Vergleich mit dem Auto oder dem Flugzeug erklären: Dort gibt es Assistenzsysteme – bis hin zum Autopiloten –, die große Datenmengen sammeln und auswerten. Daraus leiten sie Empfehlungen ab oder können so reagieren, wie es die Situation erfordert. Wenn zum Beispiel auf der Fahrbahn Hindernisse erkannt werden, übt die Bremse den maximalen Druck aus, sobald sie betätigt wird. In diese Richtung wollen wir, wenn wir vom mitdenkenden OP-System sprechen.

Lassen sich Erfahrungen aus diesen technischen Feldern gut auf das medizinische Umfeld übertragen?

Ich würde sagen, sie zeigen eher, was technisch möglich ist – denn im medizinischen Bereich gibt es zwei wesentliche Unterschiede zu Auto oder Flugzeug: Dort haben wir es mit geschlossenen Systemen mit einigermaßen überschaubaren Variablen zu tun, die einer Auswertung leichter zugänglich sind als die Situation im Operationssaal. Hier ist zwar das Verfahren einigermaßen standardisiert, aber jeder Patient ist anders, hat seine individuelle Anatomie, und auch der Chirurg ist mehr oder weniger erfahren. Die Dinge können sich also jederzeit dynamisch und unerwartet entwickeln. Das erschwert Vorhersagen und Empfehlungen. Der zweite wichtige Unterschied zu Auto oder Flugzeug ist, dass wir gar kein System wollen, das autonom agiert. Der Operateur muss vielmehr zu jeder Zeit der Herr der Lage sein.

Wie könnten Mediziner von einer Auswertung der Daten im OP profitieren?

Eine gute Analyse könnte helfen, Entscheidungen vorzubereiten oder dem Operateur unwichtige Dinge abzunehmen. Ein zwar banales, aber anschauliches Beispiel dafür ist die Vorbereitung des nächsten Patienten für die Operation. Im Alltag ist er eigentlich immer zu spät oder zu früh dran – weil der laufende Eingriff schneller vorangeht als gedacht oder sich spontan Schwierigkeiten ergeben, die den Ablauf verzögern. Dann denkt keiner der Beteiligten daran, eine Statusmeldung abzugeben. Ein mitdenkendes System könnte diese Aufgabe übernehmen. Oder es könnte, sobald die Operation anders abläuft als zu erwarten wäre, eine Warnmeldung an die Zentrale geben – von wo aus der Chefarzt oder Anästhesist herbeigerufen oder bei der Blutbank Bedarf angekündigt wird.

Welche Daten bräuchte ein zentraler Rechner, um den Prozess in dieser Form zu unterstützen?

Im Grunde muss man das, was ein erfahrener Chirurg kurz nach Betreten des Saales aus dem Zusammenhang erkennen könnte, einer Maschine zugänglich machen. Eine Reihe von Informationen, die über den Ablauf einer Operation Auskunft geben, können wir heute schon recht einfach bekommen. Der Zustand der Verdunkelung und das eingeschaltete OP-Licht, die Position des OP-Tisches oder der Betrieb des Laparoskopiegerätes geben erste Hinweise – ebenso der Blutdruck oder Puls des Patienten. Auch die Art und Reihenfolge der verwendeten Instrumente können wichtig sein. Um zuverlässige Rückschlüsse zu ziehen, müsste man aber noch weitergehen und zum Beispiel die Akteure mit RFID-Chips ausstatten. Wenn der operierende Assistenzarzt seine Rolle plötzlich an den Chefarzt abtritt und die Position am OP-Tisch wechselt, ist das ein deutliches Zeichen für eine unvorhergesehene Entwicklung. Auch der Tonfall in den Gesprächen während der Operation ist ein Indikator: Emotionen wie Nervosität, Aufregung oder Zorn sind nachweisbar und liefern im Labor bereits Mosaiksteinchen, aus denen ein mitdenkendes System ein Bild der Situation zusammenstellen könnte.

Wie lässt sich menschliche Erfahrung für die Datenanalyse zugänglich machen?

Das ist ein aufwendiger Prozess: Man kommt nicht darum herum, alles zu modellieren – also zu beschreiben–, was bei einer bestimmten Operation in der richtigen Reihenfolge passieren sollte oder was noch passieren könnte und was dann daraus folgt. Nur dann kann ein technisches System erkennen, wo etwas nicht nach den Erwartungen läuft, in welche Richtung die Abweichung geht und was wahrscheinlich als nächstes passiert. Da liegt noch viel Arbeit vor uns – und so lange wenig modelliert ist, kann uns die Technik auch nur in eingeschränktem Maß unterstützen. Wir reden also noch von einer Vision. Punktuell gibt es aber schon erfolgreiche und auch kommerziell verfügbare Beispiele, die in die Richtung eines unterstützenden Systems gehen. Ein USB-Stick, den der Chirurg mit sich führt und der seine individuellen Präferenzen für diverse Einstellungen der OP-Technik speichert, ist so ein Fall. Auch an der Instrumentenerkennung arbeiten die Hersteller in ihren Laboren, und es wird nicht mehr lange dauern, bis diese Möglichkeit ebenfalls auf dem Markt verfügbar wird.

Wie wichtig sind herstellerübergreifende Standards für den mitdenkenden OP?

Ein Projekt wie OR-Net, in dem es um solche Standardisierungen geht, ist eine wichtige Voraussetzung für den zukünftigen Erfolg. Erfreulich ist, dass es schon einige Zusammenschlüsse von Herstellern gibt, die gemeinsame Standards nutzen. Wenn das, was sich kreative Köpfe da ausdenken, gut und erfolgreich ist, wird es sich als Standard durchsetzen und damit eine bessere Basis für intelligente Assistenzsysteme schaffen.

Wo stehen wir heute mit solchen Systemen?

Es gibt noch keine kommerziell verfügbaren Produkte, aus denen man einen mitdenkenden OP aufbauen könnte. Aber eine Reihe von Forschergruppen in Deutschland und Europa arbeiten zusammen mit Herstellern an Lösungen, jeweils spezialisiert auf unterschiedliche Fachgebiete. Bei unseren Arbeiten zur Bauchchirurgie an der TU München hat es sich übrigens als sehr vorteilhaft erwiesen, dass Informatiker, Ingenieure und Chirurgen an einem Tisch sitzen.

Wie weit darf die Automatisierung gehen?

Um falsche Eindrücke zu vermeiden, sprechen wir in diesem Zusammenhang absichtlich nicht von Robotern, sondern von mechatronischen Hilfssystemen oder kooperativen Assistenzsystemen. Sie sollen verstehen, was abläuft und voraussehen, was als nächstes passiert. Zum Beispiel könnte eine Kamera automatisch der Spitze des gerade aktiven Instrumentes folgen und den umgebenden Bereich fokussieren und auf dem Monitor zeigen. Oder die Kamera lässt sich via Eyetracking von der Pupille des Chirurgen leiten. Der Operateur muss das System aber jederzeit übersteuern und es auf Knopfdruck lahmlegen können – denn er ist immer der Verantwortliche, der die Entscheidungen trifft. Das Ziel ist also nicht eine vollständige Automatisierung.

Dr. Birgit Oppermann birgit.oppermann@konradin.de

Weitere Informationen Über die Arbeitsgruppe MITI: www.miti.med.tum.de Über das Projekt OR-Net hat medizin&technik in der Februar-Ausgabe (01/2014, ab Seite 46) berichtet. www.medizin-und-technik.de/heftarchiv

Ihr Stichwort

- Assistenzsysteme

- Datenanalyse im OP

- Prozessbeschreibung

- Herstellerübergreifende Standards

- Grenzen der Automatisierung

Kamera weiß, was der Arzt sehen will

Bisher können nicht alle chirurgischen Krankheitsbilder minimal-invasiv behandelt werden, denn die „Trennung zwischen Sehen und Handeln“ verursacht Probleme: Anders als in der offenen Chirurgie kann der Operateur sein Sichtfeld im Operationsgebiet nicht durch Blickwendungen bestimmen. Er ist auf einen Assistenten angewiesen, der die Kamera führt. Dadurch ergeben sich nicht selten Kooperationsprobleme, die bisher nicht befriedigend gelöst wurden und die Einsatzmöglichkeiten der minimal-invasiven Chirurgie begrenzen. Ein aktuelles Projekt am MITI soll dem Chirurgen den Zugriff auf sein Sichtfeld zurückgeben: Mittels eines Eyetrackingsystems wird ein kognitives Kameranachführungssystem entwickelt, das automatisch den Blicken des Operateurs folgt und ihm damit ermöglicht, ohne Assistenz zu agieren.

Unsere Whitepaper-Empfehlung

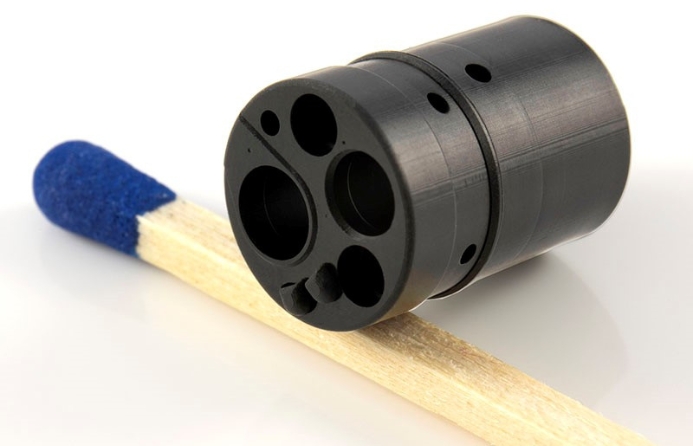

Was leisten additive Fertigungstechnologien heute? Mit der neuen Projektionsmikro-Stereolithografie lassen sich Mikroteile als Prototypen oder Serienteile in höchster Genauigkeit und Präzision fertigen. Dies lohnt sich selbst bei kleinen und mittleren Serien. Mehr erfahren Sie…

Teilen: