Im Vergleich zu konventionellen Serienverfahren wie Spritzgießen hat die Fertigung von Medizinprodukten mit Rapid Manufacturing industriell bisher nur eine geringe Bedeutung. Mit Hilfe neuer Werkstoffe und verbesserter Anlagentechnik könnte sich dieses Verhältnis verschieben.

Medizintechnische Geräte integrieren heute eine große Anzahl von Kunststoffbauteilen. „Typischerweise sind die meisten dieser Bauteile Serienprodukte, die über Serienverfahren wie Spritzgießen hergestellt werden“, weiß Dr.-Ing. Carsten Tille, Leiter der Abteilung Rapid Prototyping bei der Stiftung caesar (center of advanced european studies and research) in Bonn. Und das hat zwei Gründe: „Zum einen gibt es bei Medizinprodukten oftmals relativ lange Entwicklungsprozesse, lange Laufzeiten und nur wenig Änderungen der Produkte. Außerdem sind viele Medizinprodukte Einwegartikel mit hohen Stückzahlen, die sich kostengünstig mit Serienverfahren wie Spritzgießen herstellen lassen.“

Verfahren des Rapid Manufacturing als Fertigungsmethode sind dementsprechend in der Medizinproduktefertigung noch verhältnismäßig selten anzutreffen. „Es gibt bisher“, so Tille, „nur einige wenige Beispiel-applikationen wie Hörgeräteschalen oder Zahnschienen, mit denen Unternehmen den Schritt gewagt haben, Prototypenverfahren auf die Serienfertigung von Medizinprodukten zu übertragen.“

Nichtsdestotrotz bestehe für die Verfahren des Rapid Manufacturing ein großes Entwicklungspotenzial. Dafür spreche eine Reihe von Indikatoren. So werden beispielsweise im Medizinproduktebereich die Produktentwicklungszyklen kürzer, wodurch die Kleinserienfertigung in Zukunft einen höheren Stellenwert erhält. Ab einer bestimmten kritischen Stückzahl rechnet sich der Einsatz von Rapid-Manufacturing-Verfahren. Dies gilt allerdings nur bei entsprechend komplexen Geometrien. Einfache Geometrien lassen sich manchmal auch kostengünstig durch konventionelle Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Stanzen darstellen.

Ein zweiter Indikator für einen verstärkten Einsatz von Rapid-Manufacturing-Verfahren ist die Individualität der Formgebung. Das heißt, es lassen sich, beispielsweise abhängig von Patientendaten, individuell angepasste Bauteile erstellen – und zwar nicht nur in Kleinserie, sondern unabhängig von der Stückzahl, da werkzeuggebundene Verfahren nicht für die Produktion individualisierter Bauteile geeignet sind.

Der dritte Indikator betrifft die Möglichkeit der Herstellung sehr komplexer Geometrien, die sich über konventionelle Verfahren ebenfalls nicht oder nur sehr aufwendig umsetzen lassen. Ein Beispiel sind anatomische Modelle, etwa von Schädeln. Solche komplexen Formen lassen sich auch durch abtragende Verfahren wie das Fräsen kaum darstellen. Rapid-Manufacturing-Verfahren haben hier einen prinzipbedingten Vorteil, den in der Praxis keine konventionellen Fertigungsverfahren bieten.

Grundsätzlich lassen sich alle Rapid-Prototyping-Verfahren auch als Fertigungsverfahren einsetzen. „Für die Kunststoffverarbeitung wesentlich sind Stereolithographie, Laser-sintern und 3-D-Drucken inklusive FDM“, so Tille. „Diese Verfahren stehen zur Verfügung und kommen je nach Material, das verwendet werden soll, zum Einsatz.“ Neben den verschiedenen 3-D-Druck-Verfahren ist die Stereolithographie, also die Verarbeitung von Photopolymeren, weit verbreitet, gefolgt vom Lasersintern von Thermoplasten.

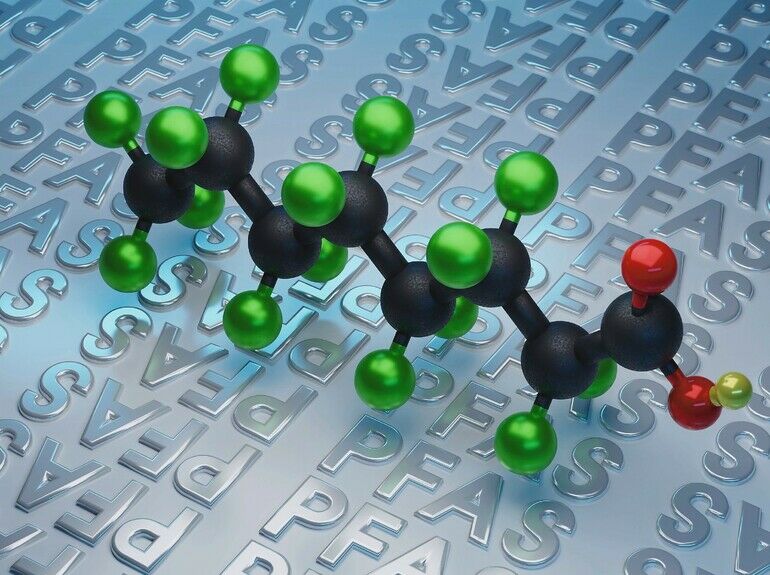

Unabhängig von der Technologie werden sich die verschiedenen Verfahren künftig in Richtung einer verstärkten Automatisierung weiterentwickeln. Kern eines jeden Verfahrens ist allerdings das Material, mit dem sich die Anwendungseigenschaften eines Produkts bestimmen lassen. „In den letzten zwei bis drei Jahren sind bereits einige neue Werkstoffe auf den Markt gekommen“, erklärt Tille. Hier sei für die Zukunft der größte Fortschritt zu erwarten. Bei den Photopolymeren der Stereolithographie werden zudem neue Materialeigenschaften, insbesondere die Biokompatibilität, eine große Rolle spielen. Bei den Thermoplasten des Lasersinterns und auch des 3-D-Druckens gebe es Entwicklungen, konventionelle Werkstoffe, die schon durch Verfahren wie Spritzgießen für eine Verwendung in der Medizintechnik zugelassen sind, auch für Rapid-Manufacturing-Verfahren zu nutzen. Bei Photopolymeren sei dies nur sehr bedingt möglich.

„Trotz viel versprechender Entwicklungen gibt es derzeit nur wenige Hersteller auf dem Markt, die für Rapid Manufacturing geeignete, spezialisierte Werkstoffe für einen Einsatz in der Medizintechnik anbieten“, bedauert Tille. Für das FDM-Verfahren biete beispielsweise die amerikanische Stratasys Inc., Eden Prairie/Minnesota, einige Thermoplaste an. Im Bereich Lasersintern haben etwa die Anbieter EOS GmbH, Krailing bei München, und die 3D Systems Inc., Valencia/Kalifornien, Polyamide auf dem Markt. Die größte Auswahl gäbe es allerdings bei den Photopolymeren für die Stereolithographie. Anbieter sind beispielsweise die Huntsman International LCC in Salt Lake City/Utah und die Dreve GmbH in Unna. „Wir entwickeln bei der Stiftung caesar ebenfalls ein neues Photopolymer für den Einsatz in der Medizintechnik, das eine sehr gute Biokompatibilität aufweist“, so der Rapid-Prototyping-Spezialist. Werkstoffhersteller führen zwar oftmals einzelne Tests mit ihren Werkstoffen durch, die die Tauglichkeit für einen Einsatz in der Medizintechnik belegen sollen. Hersteller im Sinne des Gesetzes ist und bleibt allerdings in der Regel der Verarbeiter, der damit auch für die Qualität seiner Bauteile verantwortlich ist. „Hier gibt es meiner Ansicht nach noch Nachholbedarf bei den Werkstoffherstellern, den Verarbeitern zum Beispiel durch regelmäßige Nachweise der Biokompatibilität der Ausgangswerkstoffe mehr Sicherheit zu geben“, so Tille.

Plant ein Verarbeiter die Herstellung eines Produkts mit Hilfe von Rapid-Manufacturing-Verfahren für den Einsatz im medizinischen Bereich, sollte er wissen, dass für die Produktion ganz bestimmte Anforderungen gelten, die zum Teil erheblich von anderen industriellen Anwendungenabweichen.

„In Deutschland gibt es das Medizinproduktegesetz und eine ganze Reihe von Normen, die sehr detailliert vorschreiben, wie solch ein Produkt zu fertigen ist“, erläutert Tille. „Stellt ein Verarbeiter mit Mitteln des Rapid Manufacturing Medizinprodukte oder Bauteile als Teil von Medizinprodukten her, unterliegt er automatisch sämtlichen Anforderungen, die der Gesetzgeber – letztlich zum Schutz des Anwenders, also des Patienten – entwickelt hat.“ Von der Kostenseite betrachtet, sollte ein Verarbeiter heute bei Stückzahlen von 1 bis etwa 1 000 auf jeden Fall kalkulieren, ob er mit Verfahren des Rapid Manufacturing kostengünstiger als mit konventionellen werkzeuggebundenen Verfahren produzieren kann.

Bei individualisierten Bauteilen wie Hörgeräten oder sehr komplexen Geometrien sei Rapid Manufacturing ohnehin meist die Methode der Wahl, so Tille. Ob ein Verarbeiter dann in eine eigene Rapid-Manufacturing-Anlage investiere oder einen Unterauftragnehmer oder Dienstleister beauftrage, hänge von der zu produzierenden Stückzahl ab. Bei vereinzelten Aufträgen für Kleinserien mit Stückzahlen bis zu einigen hundert sei es durchaus sinnvoll, einen spezialisierten Dienstleister zu beauftragen. Bei individualisierten Großserien gehe aber kaum ein Weg an einer eigenen Anlage vorbei.

Aufgefordert, einen Blick in die Zukunft von Rapid-Manufacturing-Technologien zu richten, reagiert Spezialist Tille eher verhalten: „Es gibt eine ganze Reihe von erprobten Verfahren, deren Potenzial es erst einmal auszuschöpfen gilt.“ Viel mehr als mit neuen Verfahren sei in Zukunft mit einer Verbesserung der bestehenden Anlagen, beispielsweise hinsichtlich Produktions- und Serientauglichkeit zu rechnen. Heute hätten Hersteller solcher Anlagen noch sehr unterschiedliche Ansätze. Einmal gäbe es Maschinen, die kaum für die Produktion geeignet seien und durch Fehler etwa in Software oder Prozess auffallen. „Andere Hersteller haben den Trend erkannt und bieten Maschinen an, die so zuverlässig und serientauglich wie konventionelle Bearbeitungszentren sind“, weiß Tille.

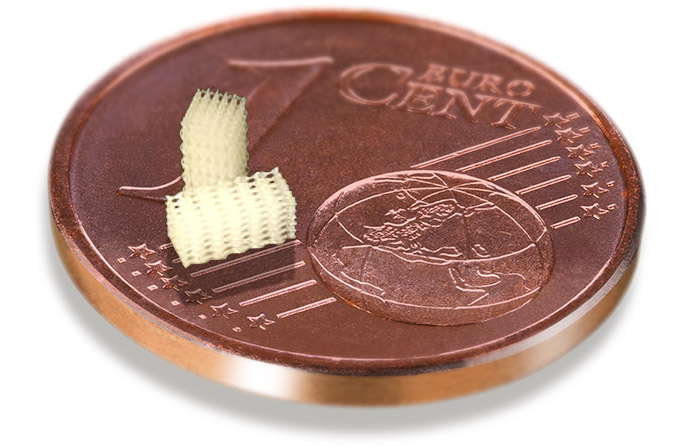

Weiter in die Zukunft geschaut, gibt es heute bereits Forschungsansätze, die neben dem dreidimensionalen Aufbau von Kunststoffteilen auch andere organische Werkstoffe mit einbeziehen. Als Beispiel nennt Tille Scaffolds, Strukturen, die in der Lage sind, Körperzellen zu integrieren und so lebendes Gewebe zu produzieren. Solche Ansätze werden aber aller Erwartung nach noch viele Jahre lang Forschungsthema bleiben.

- Christian Bothur Fachjournalist in Düsseldorf

- Weitere Informationen www.caesar.de

Unsere Whitepaper-Empfehlung

Teilen: