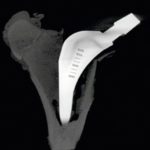

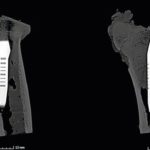

Ein Implantat kann markiert sein, ohne dass man ihm von außen auch nur das Geringste ansieht. Die Technologie dafür haben Forscher am Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU sowie am Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS entwickelt. Sie setzen dabei auf den 3D-Druck, genauer gesagt auf das Laserstrahlschmelzverfahren oder Laser Powder Bed Fusion (LPBF), mit dem sie Probekörper aus Titan oder Edelstahl herstellen. In deren Bauplan gibt es allerdings eine Besonderheit: integriert sind Codes, die als Hohlräume für das menschliche Auge unsichtbar im Inneren liegen. Auffindbar sind sie mit drei Verfahren: Werden Teile, die einen solchen Code enthalten, mit ionisierten Strahlen „durchleuchtet“ – also geröntgt –, sind die Hohlräume erkennbar. Gleiches gilt für die Untersuchung mit Ultraschall oder Wirbelstrommessungen.

Wendet man das Verfahren in der Medizintechnik an, lassen sich damit künftig Implantate über ihre gesamte Lebensdauer eindeutig identifizieren. Eine spannende Angelegenheit: Laut Constanze Neupetsch, Leiterin der Forschungsgruppe für Prothetik und Instrumente am Fraunhofer IWU, war ein Webinar, bei dem der Ansatz Interessenten aus der 3D-Druck Szene vorgestellt wurde, mit einigen Dutzend Teilnehmern sehr gut besucht.

„Man muss sich das vorstellen wie ein Implantat im Implantat“, sagt die Wissenschaftlerin. Während beim 3D-Druck Edelstahl oder Titan Schicht für Schicht mit dem Laserstrahl aufgeschmolzen wird, bleiben systematisch kleinste Hohlräume im Inneren vom Schmelzprozess ausgeschlossen. Die Anordnung der verborgenen Hohlräume ist stabil und unverwechselbar. „Wir pflanzen quasi einen QR-Code ins Metall.“ Wie auf einem Plakat, bei denen man mit dem Smartphone einen solchen Code scannen kann, seien dann auch Informationen zu Implantaten abrufbar. „Nur geht es hier eben um andere Lesegeräte als das Handy.“

Implantat-Typ eines Patienten wäre jederzeit erkennbar

Nicht nur Techniker, auch Mediziner sehen in dieser Idee große Chancen: Denn am Implantat kann sinnvollerweise keine Operation stattfinden, wenn nicht genau bekannt ist, was der Patient da mit sich trägt. Nicht nur für einzelne Bestandteile des Gelenks, die ausgetauscht werden müssen, ist das von Bedeutung, sondern auch für die Instrumente. Nur mit der passenden Kombination lassen sich unnötige Gewebeschäden vermeiden und die Operation inklusive Anästhesie in der vorgesehenen Zeit abschließen.

Bereits heute gibt es für Implantate an Schulter, Hüfte oder Knie einen Implantatpass. Dieser gibt Auskunft über die genaue Bezeichnung, die Seriennummer und den Hersteller des jeweiligen Medizinproduktes. Doch im Notfall trägt der Patient den Pass womöglich nicht bei sich oder hat ihn nach vielen Jahren verloren.

Mit dem Verfahren von Fraunhofer IWU und Fraunhofer IKTS würde das keine Rolle mehr spielen: Der ins künstliche Gelenk integrierte Code wäre jederzeit auf einem Röntgenbild oder mit einer Computertomographie-Aufnahme eindeutig zu erkennen. Mit einem Blick in eine Datenbank lägen dem behandelnden Arzt dann alle erforderlichen Daten vor.

Der implantierte Code lässt sich aber auch für anderen Zwecke nutzen als für Medizinprodukte der Klasse III. Additiv gefertigt werden heute auch Chirurgieinstrumente. Mit einem in die Instrumente integrierten Code ließe sich zum Beispiel die Anzahl der Sterilisationszyklen nachvollziehen, die ein Instrument schon durchlaufen hat. Ein integrierter Code könnte auch vor Produktpiraterie schützen. Bauteile müssten dann bei der Herstellung nicht mehr von außen mit zusätzlichen Identifizierungsmerkmalen oder Informationsträgern, wie beispielsweise RFID-Chips, ausgestattet werden. Mit dem Produktionsschritt entfiele auch das Risiko, das Produkt dabei zu beschädigen.

Der integrierte Code ist darüber hinaus mit Blick auf die europäische Medizinprodukteverordnung (Medical Device Regulation, MDR) interessant, denn mit dieser wird die Pflicht zur einheitlichen Kennzeichnung für Medizinprodukte (Unique Device Identification, UDI) in Kraft treten. „Unsere Technologie ist wie gemacht dafür“, erklärt Constanze Neupetsch. Geforderte Informationen ließen sich gleich im Produkt hinterlegen.

Es gibt aber noch eine Reihe von Weiterentwicklungen, die anstehen, bevor das Verfahren in der Praxis eingesetzt werden kann. Das betrifft vor allem technische Fragen: Für die ersten Probekörper wurden die Hohlräume erzeugt, indem im Pulverbett kleine Bereiche gezielt nicht aufgeschmolzen wurden. Allerdings ist aus dem Aufbauprozess verbleibendes Pulver in einem Implantat nicht das, was im Lichte der MDR oder gemäß den Anforderungen der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erwünscht wäre. „Wir arbeiten derzeit daran, die Hohlräume durch die Fill-In-Technologie anders zu gestalten“, erläutert Neupetsch. Soll heißen: Anstelle des restlichen Pulvers wäre an der fraglichen Stelle eine andere Struktur als in der massiven, dichten Umgebung vorgesehen, die anhand der abweichenden Dichte erkannt würde. Dieser Ansatz ließe sich zum Beispiel durch spezielle Gitter umsetzen oder durch einen Materialwechsel während des Bauprozesses.

Zu technischen Details sind Folgeprojekte geplant

Abgesehen davon, dass dann kein Pulver mehr im Bauteil verbliebe, wäre ein möglichst massiver Aufbau auch für die Stabilität der Produkte von Vorteil. Vor allem dann, wenn die Hohlräume künftig komplexere Informationen codieren sollen und es daher mehr „Hohlräume“ bräuchte. „Wir haben eine Reihe von Punkten, die wir in Folgeprojekten angehen wollen“, sagt die Leiterin der Forschungsgruppe für Prothetik und Instrumente.

Auf der Liste stehen unter anderem Möglichkeiten, die Technik für PEEK nutzbar zu machen sowie für Implantate mit porösem Innenbereich. „Abwandlungen des Verfahrens sind auf jeden Fall denkbar, und was genau in porösen Strukturen machbar ist oder in den Stegen von Cages, wird von der Auflösung beim 3D-Druck-Verfahren anhängen.“

Für die Hersteller von Medizinprodukten bietet das Verfahren auf jeden Fall einen weiteren Anlass, über neue Möglichkeiten der Fertigung nachzudenken. Für etablierte Anbieter, die bisher auf konventionelle Verfahren setzen, ist der Mehrwert durch den Code eventuell ein Argument für einen Wechsel hin zum additiven Verfahren. Ärzte haben schon Interesse bekundet, und auch eine Krankenkasse beobachtet und begleitet den Fortschritt des Projektes aufmerksam – denn mehr Nachvollziehbarkeit bringt das Gesundheitssystem dem Ziel näher, den Erfolg von Behandlungen und die Qualität von Produkten zu bewerten.

„Wir haben bei der Entwicklung und Dokumentation des Verfahrens die ISO 13485 im Blick“, sagt Neupetsch. Das soll den Zugang zum Markt erleichtern, wenn in einigen Jahren die folgenden Arbeiten abgeschlossen sein werden. Interessenten, die sich an Folgeprojekten beteiligen wollen, sind am Fraunhofer IWU und Fraunhofer IKTS willkommen. (op)

www.iwu.fraunhofer.de,

www.ikts.fraunhofer.de

Kontakt zum IWU:

Constanze Neupetsch

Gruppenleitung Prothetik und Instrumente

Fraunhofer-Institut für Werkzeugmaschinen und Umformtechnik IWU

Nöthnitzer Str. 44

01187 Dresden

E-Mail: constanze.neupetsch@iwu.fraunhofer.de